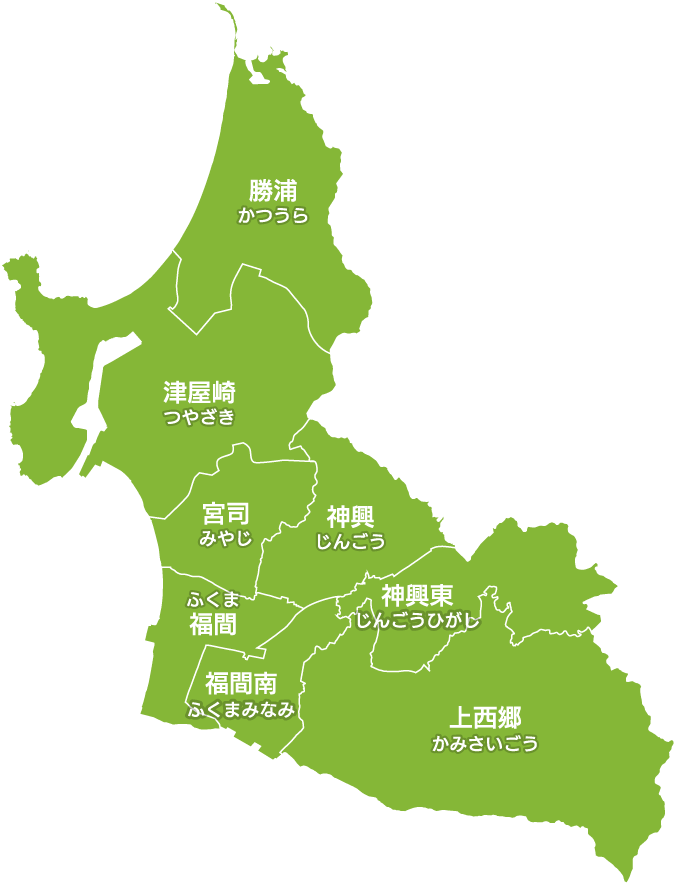

福津市 郷づくりとは

福津市では、市内をおおむね小学校区を単位とする8地域に分け、

市民が主役の地域自治活動である「郷づくり」をすすめています。

これは、それぞれの地域で、地域住民や地域で活動する団体同士が、「自分たちの地域は、自分たちの手で」という意識をもって、

互いに協力、連携し、地域の課題解決や個性的で魅力ある校区にする事業に取り組む地域自治の活動です。

このホームページでは、福津市郷づくりでの、それぞれの地域の活動状況をお伝えします。

8地域のご紹介

郷のお知らせ

かつうら

2022年12月8日その他12月3日(土)に勝浦郷づくり交流センターと勝浦小学校の間のフェンスや桜の木、ツツジの植込みにイルミネーションを飾り付けました。来年1月13日(金)まで継続し、17時~22時に点灯させています。

[...]

2022年11月21日その他11月19日(土)、3年ぶりに「マル勝まつり」を開催しました。昨年・一昨年はコロナ禍の影響で「勝浦大運動会」との合同開催でしたが、今年は単独での開催となりました。体育館での小学児童の発表に続き「マジックショー」の後、運動場で恒例の「稲ワラ飛ばし大会」「餅まき」を実施しました。 [...]

2022年4月15日その他4月14日(木)19時から勝浦郷づくり交流センターにて令和4年度総会を開催しました。

原﨑福津市長と田渕勝浦小校長を来賓に迎え、43名の出席がありました。提出した全ての議案(令和3年度事業報告、令和3年度決算報告、令和4年度新役員、令和4年度事業計画、令和4年度予算)が承認されました。 [...]

2022年2月28日その他郷づくりホームページのリニューアルにともない、

勝浦地域のホームページも、内容を追加して新装オープンとなりました。

スマートフォン表示にも対応しています。

どうぞよろしくお願いします。 [...]

つやざき

2026年1月22日その他料理研究家として幅広い分野でご活躍の「村上祥子さん」を講師としてお招きして、講演会を開催する運びとなりました。

期日は、3月4日(水)13:30から

会場は、津屋崎郷づくり交流センター大会議室

会場の収容人員の関係上、先着50名とさせていただきます。事前予約が必要となりますので、よろしくお願いします。 [...]

2025年9月4日その他津屋崎郷づくりニュース VOL72発行

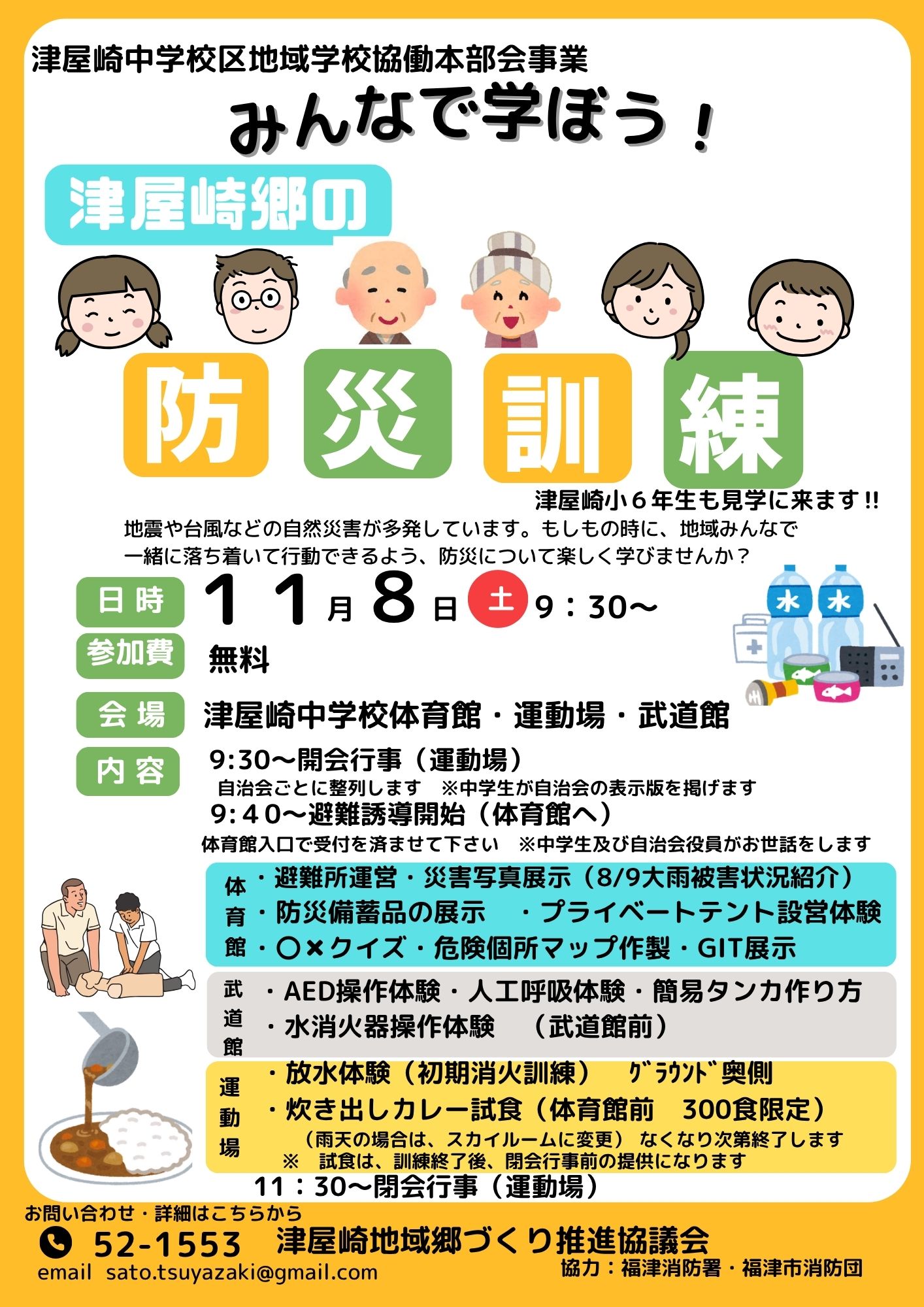

今回の郷づくりニュースでは、「なごみ」前で発生した建物の倒壊や、夏の行事として、水産高校や市農林水産課に協力をお願いして開催した「海の生き物博士になろう」また、松林の清掃やラブアースクリーンへの取り組みの記事、これから予定している、「ドッジボールフェス」や「小さな灯り展」「一斉防災訓練」プリンセス駅伝」などの紹介をしています。感想などがありましたら、お寄せください。 [...]

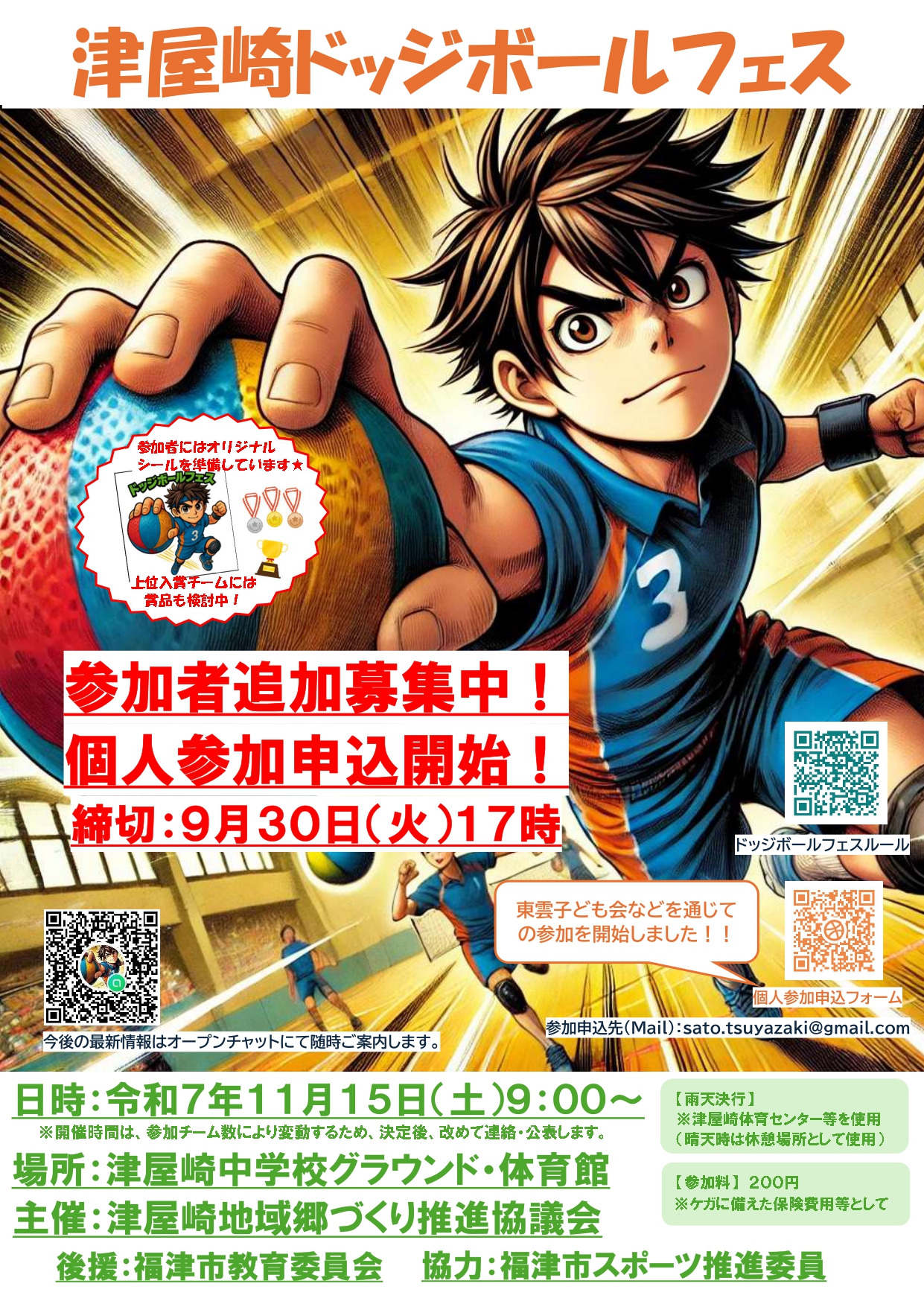

2025年9月3日その他令和7年11月15日(土)9:00から開催予定の

「津屋崎ドッジボールフェス」の参加者の追加募集を行っています。

申込みの締め切りは、9月30日(火)17:00までとします。

チームとしてだけでなく、個人でも申込みを受け付けています。お友達を誘っていただき、大勢の皆様のご参加をお待ちしています。

[...]

2025年7月17日その他津屋崎地域郷づくり推進協議会では、年間を通じて、毎朝9時から行政センター前でラジオ体操(10分程度)を実施しています。

(土・日・休日・年末年始・盆を除く)

夏休み期間中には大勢の子どもさんたちも集まり賑やかになります。

今年も実施します。お近くにお住いの方も気軽にご参加ください。お待ちしています。

なお、気温が上がり猛暑の時は、熱中症対策を考慮して会議室を利用する場合もあります。 [...]

2025年7月11日その他郷の未来をつくる子どもたちを応援しましょう!

地域と子どもをつなぐ「津屋崎ドッジボールフェス」開催

地域と子どもの距離が遠くなっている今だからこそ、「地域みんなで子どもを育てる文化」を育みたいと考えています。地域とつながる経験は、子どもたちの心に深く刻まれます

「ドッジボールフエス」は、単なるスポーツ大会ではありません。地域の未来を支える新しいきっかけとなり、地域全体で子どもたちの育ちを支える、そんなあたたかな輪を広げていきたいと考えています。

地域の未来をつくる一歩として、ぜひご注目ください。

[...]

2024年7月9日その他7月1日(月)福津市でSDGsを体感しようー人口増加自治体の課題ーというテーマのもと、

下関市立大・長崎県立大の学生が33人来訪。合同ゼミ研修を終えました。 [...]

2024年6月18日その他7月31日(水)10:00~16:00

於)津屋崎郷づくり交流センター 大会議室

※観察とふれあい

福岡県立水産高等学校協力のもと催します。

ご来場お待ちしています。

[...]

2024年6月12日その他本年度の重点施策として、地域防災について自治会と緊密に連携を図りながら推進することを掲げており

5月に熊本震災ミュージアムの視察を行いました。6月には19自治会長さんも出席される運営委員会において、20年以上も被災地支援の経験がある、福津市社会福祉協議会の中島 浩さんを講師に迎え、「災害ボランティアセンター運営支援活動~令和5年度うきは市、久留米市の豪雨、令和6年能登半島地震~」を題目として、状況がよりわかるよう写真を中心に話をしていただきました。1階が押しつぶされ倒壊した建物やブロック塀、山の斜面が地滑りによりめくれている写真など改めて被害の大きさを知ることが出来ました。また、福岡県内社協のチームとしての支援体制は顔が見える関係性として確立されていて、いざという時の災害ボランティアセンターの立ち上げにも大変心強いものを感じました。 [...]

2024年6月12日その他6月7日(金)午後から日中の暑い時間帯ではありましたが、津屋崎中学校3年生約80名が松林の清掃活動に来てくれました。津屋崎郷づくりからは環境部会の皆さんも集合していただき、合同で行いました。

参加者が多いと作業も効率的に進み、予定していた時間前に終了することができました。

害虫であるムカデも湿った松葉の下に潜んでいましたので、皆さん必ず軍手をするなど対策に十分注意して作業をしましょう。

主体的に他者とつながり課題解決に取り組むという方針のもとで、津屋崎中学校の生徒の皆さん今後も引き続きご協力をよろしくお願いします。 [...]

2023年11月28日その他九州北部豪雨災害に合われた東峰村へ視察に行ってきました。

ガイドの方の親切な解説でいかに大変な目に合われたか。

我々は災害に直面した時の心構えを教えてもらった視察になりました。 [...]

2023年8月7日その他 7月31日(

「海の生き物博士になろう」7月31日(月)

津屋崎地域郷づくり推進協議会主催の「海の生き物博士になろう」が無事終えることが出来ました。

猛暑の中の開催となり熱中症、怪我、事故等いろいろな懸案がありましたが、「楽しかった」「勉強になりました」「来年も~」等の声をもらい、スタッフ一同安堵いたしました。

また水産高校の先生、生徒さんの協力無くして、この海の生き物観察はできなかったというのはいうまでもありません。

皆さんのご協力に感謝いたします。 [...]

2022年11月29日その他津屋崎行政センター内に引っ越しをして初めての「小さな灯り展」参加です。

カメリアXmasイルミネーションに津屋崎郷づくりもコラボします。

また前回同様、豚汁、中華まん等の販売をします。

[...]

みやじ

2025年12月14日全体イベントさぁ、この餅つき大会が来るといよいよ年末…!という気持ちになります。

12月14日に宮司地区恒例の「第28回みやじ餅つき大会」を実施しました。

今年度の餅つき大会では、昨年同様、自治会単位での8グループ体制で行いました。

準備から後片づけまで本当に大変ですが、各自治会の自治会長・実行委員の皆さまをはじめ、子ども会の皆さんなどみんなでそれぞれの持ち場を担当し力を合わせ無事終了する事が出来ました。今年は昨年より参加者数もグッと増え、総勢600名超の皆さんにお越しいただきました。

もち米は150㎏。そして環境景観部会・田んぼビオトープ班の皆さんが愛情込めて育てた『緑米(古代米)』18㎏…合計168kgの餅を搗きました。

グループによって違いますが8臼から15臼ほど搗く事になります。今年は中学生・高校生ボランティアの子たちが40名近く参加してくれたおかげで、餅の搗き手、捏ね手ともにお手伝いをたくさんいただきました✨受付から片付けに至るまで、若いパワーは本当に地域の宝だと思います。参加してくださった皆さん、ありがとうございました!!

地域の皆さんが楽しく集い、作業をともにする姿は、地域づくりの大切な一場面だなと感じます。

宮司郷づくりの【夏祭り】【餅つき大会】は地域交流イベントの2大看板!!

地域のみなさま、また是非来年もご参加くださいね!!郷づくり活動にも是非足を運んでください♪ [...]

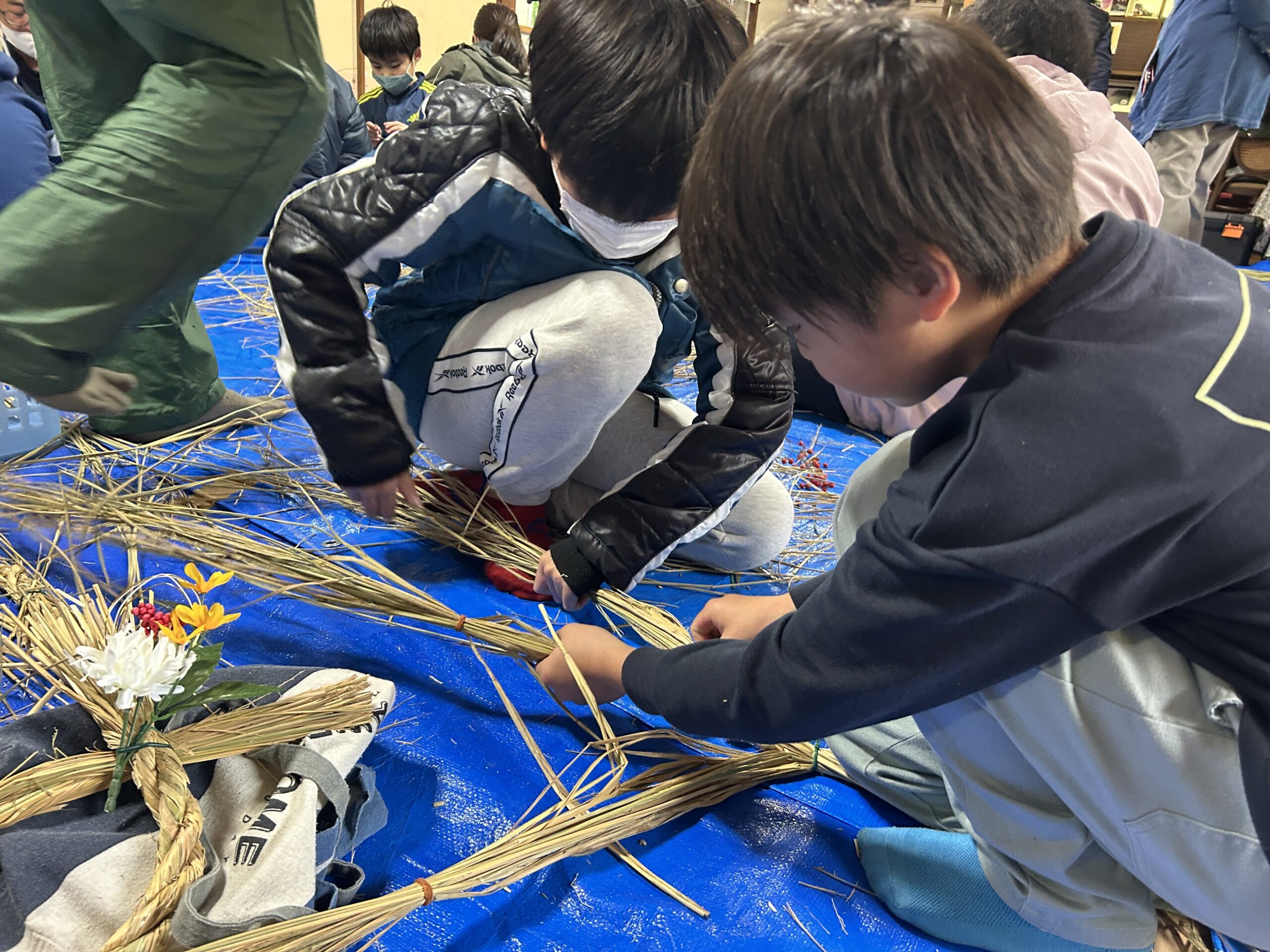

2025年12月13日部会活動一年通して、昔の暮らしを体験する!部会活動。

子育て支援部会と環境景観部会・田んぼビオトープ班の共催で実施される

▶︎田植え〜稲刈り〜脱穀〜正月飾り…米作りとその一連の活動の締めくくり。

この日はその最後の【正月飾りづくり体験教室】を開催しました✨

今年もたくさんのご家族にご参加いただき、班長・高田さんのご指導のもと親子で対になって縄を編んでいきました。

部会員の皆さんにも手伝ってもらいながら、大人も子どももとっても素敵な輪飾りができあがりました💓

こうやって、みんなでひとつの作業を協力しながら行うことで、人と人との関係性が自然とつながっていく。

楽しい活動を通して、地域の皆さんが顔見知りになりあたたかな関係を創っていけると素敵ですね。

田植えからご参加いただいたご家族は、もうすっかり顔見知りに☺️自分たちで植えて刈ってつくった輪飾り、きっと素敵な一年をお迎えいただけることと思います✨

運営の子育て支援部会の皆さま、田んぼビオトープ班の皆さま、そしてご参加くださった皆さま、お疲れ様でした!! [...]

2025年11月19日部会活動宮司郷づくり・地域福祉部会では、毎月の定例会にてさまざまな福祉関係者と共に、地域の高齢者に向けた活動や必要な案件を検討しています。

今年度は、部会で毎年行っている【健康測定会】について、是非視察に来られたい…!と行橋市の『健幸つなぎ隊』の皆様をお迎えいたしました。

それぞれの地域性、そこに生まれる地域活動を紹介し合い、お互いの良さを聞き合って和やかな交流会が開かれました。

宮司地区の活動は、自治会に根差した地域のつながりから生まれるセーフティネットのような存在。

行橋市の活動は、サークル的要素も多く、『食べ歩き隊』活動や『薬草班』活動『食育人形劇班』活動など、とても楽しく魅力的な取り組みを見せて頂きました!

宮司で長年行っている【健康測定会】の紹介も、大変参考になったようです。

地域を支え、地域を楽しみ、暮らしていらっしゃる皆さん。本当に素敵だな…と思いました!

これからも、お互いに交流し合いながら、良い取り組みをシェアしていけるといいなと思います。 [...]

2025年11月8日地域学校協働活動毎年11月初旬に行われる、全市一斉防災訓練。

今年も11月8日に一斉防災訓練を実施しました。

一次訓練はそれぞれの自治会単位で、居住している中学1・2年生が訓練に参加。一次避難所で地域の方々と顔お合わせ、お互いにどんな方が住んでいるのかを確認しました。二次訓練においては、今年は宮司地区に住む中学3年生が『模擬避難所設営・運営』を行うため、郷づくり役員・安全安心部会と一緒になって実施しました。

例年、津屋崎中学校生徒と合同訓練を行っていますが、今年度は一緒に避難所を設営するところから。中学生との合同会議を通して子どもたちの意見も踏まえ、工夫をして実施しています。

今年は夏の大きな水害もありました。年々、災害に意識を向けざるを得ない状況が続いています。

そんな中ではありますが、コロナ禍以降地域のつながりも徐々に薄れてきている現状があります。何かあったとき。非常時には、お互いが助け合える環境を整えられることが大切です。日頃の関係性作りが難しくなってきているからこそ、一斉防災訓練などを良いきっかけにしていただければ幸いです。

今年は星ヶ丘自治会が水害を受け、独自で【防災ウォーキング&BBQ】を企画実施されていました。

地域に住む皆さんで取り組むこと。関わりをつくることが大切だなと感じました。

実際に災害が起こって、宮司地区の住民が避難するような事になった場合、若い力はパワーになります。訓練で学んだ事を非常時に生かせるよう、中学生のみなさんとも今後も力を合わせて連携していければと思います。 [...]

2025年11月2日部会活動宮司郷づくりの部会活動は、どの活動も多種多様で魅力あふれる活動が盛んに行われています!

定例で活動している【松原保全部会】の活動は、毎月第1日曜の朝8~9:00。

今回は、11月の定例清掃活動の日に合わせ、部会昼食会が松林で開かれました。

活動をする中での意見交換や、松林をどんなふうに活用していったらいいかなど、皆さんで昼食をとりながら交流しました。

午前中の気持ちよい松林の中で、和気あいあい活動ができ、とてもよかったです。

活動参加は随時募集中です!是非お気軽に活動にご参加ください。

初めましての方も大歓迎です✨

活動に興味がある…ちょっと聞いてみたい…という方は、宮司コミュニティセンター内・事務局をお尋ねください。

皆様のご参加をお待ちしています! [...]

2025年11月1日部会活動今年から新たな子ども会活動…として、郷づくりの中で各地域グループ(自治会毎)が合同で活動を始めています。

年々子ども会員数が減ってきている昨今、保護者の方の大変さも相成り、活動そのものが難しくなってきていました。

今年は、それでも『地域の中で経験を』『家庭だけではできないつながりを』と、新たな活動として郷づくりの中で活動をスタートしています!

春に子どもたちみんなで考えた企画を、ひとつひとつ実行。今回の企画もその一つ。

今回は、①大人も子どももみーんなで仮装! ②松林をイルミネーションで飾る! ③地域・保護者の人と交わる!

そんなことをコンセプトにゆるっとした企画で楽しみました♪

中高生のボランティアの子たちも来てくれ、松林で宝さがしや、宮司クイズなど、みんな思いっきり遊んで交わって楽しいひと時を過ごすことができました。

松原保全部会の石田さんも、松林の説明をしてくださったり…こういった活動から、楽しく地域活動に参加してくださる方が増えると嬉しいですね。

地元で作る楽しい思い出。子どもたちの心にはどんな場面が残ったでしょうか。 [...]

2025年11月1日部会活動秋晴れのもと、11月1日に芋ほり体験教室を開催しました。

今年は夏の水害や酷暑、天候不順に悩まされ…なかなか実入りがよくないぞ?!と子育て部会の皆さんも頭を悩ませておりました。

が、これもまた自然体験…!みんなで経験しよう♬と、当日は大人・子ども合わせて総勢60名ほどのみなさまにご参加いただきました!!

お天気がよかったのと、小さくともお芋がたくさんなっていたので、子どもたちもお父さん・お母さんも皆さん一生懸命楽しそうに芋ほりを行ってくれました。

親子で、また地域のみなさまと一緒に、笑顔あふれる一日を過ごすことができ、部会員さんもみなさまとてもうれしそうでした♬

宮司郷づくりのさまざまなイベント、まだご参加いただけていない方も是非お気軽にご参加ください!! [...]

2025年10月29日地域学校協働活動今年も、11月の全市一斉防災に向けて、春から地元津屋崎中の学生と一緒に協議を進めています。

この日は最終打合せとして、今まで考えたり郷づくりとどんなことができるのか協議をしてきた内容の最終詰め。

今年の防災訓練では、中学生と一緒に避難所設立・運営をすることになりました!

それぞれの役割や、どんなことを経験しておきたいか。

郷づくりの防災備品の場所や、物をどうやって設置するのか。

本当に災害が起こった際に、一人でも多くの子が一緒になって運営をしてくれることができるといいと思います。

宮地地区の防災リーダー7名と、当日も頑張っていきたいと思います! [...]

2025年10月24日全体イベント今年もふるさとを学ぶ生涯学習講座・“郷育カレッジ”「ふくつ散歩みやじ編」を開催しました。

今年も圧倒的な美しい✨夕陽と共に!!気持ちの良いふくつ散歩となりました。

まずは宮司コミセンで座学【宮司郷づくり】の活動についてや、「みやじの史跡」のお話などさせていただいた後、バスで宮司の史跡をまわりました。六百俵の碑→朝鮮通信使の碑→蒙古慰霊碑→松林~夕陽時計までを散策し、ラストは宮司浜の海岸で一緒に夕陽眺望。

史跡めぐりは、お話を聞いてみて回ると楽しさ倍増!!『歴史・自然と生きるまち、みやじ』にぴったりのふくつ散歩となりました。

こんなにゆったりとした贅沢な時間を過ごせる自然が、共にある暮らし。

地元の美しさ、すばらしさを、私たちも一緒に味わうことができました。 [...]

2025年10月19日全体イベント毎年恒例!の実業団女子駅伝(通称プリンセス駅伝)。

今年も秋晴れの下、プリンセス女子駅伝予選会が開催されました。

宮司郷づくりでは、この大会を地元として盛り上げるべく毎年大好評✨のぜんざいのふるまいを実施しています!

今年も選手たちの頑張りをたくさんの方と一緒に応援する事が出来ました。

郷づくりでは、男性役員さん方の交通整理担当や、女性役員さん・ボランティアスタッフさんのぜんざい担当に分かれて準備をすすめてきました。約1000食のぜんざいはあっという間に売り切れ!!となり、沿道の観客のみなさまにも大いに喜ばれたようです。

来場者の他、選手団のスタッフの方や地域の方々…宮司地区のおもてなしを感じてもらえたでしょうか♬ [...]

2025年10月13日部会活動今年は例年になく早い田植え・稲刈りのサイクルとなった新たなチャレンジの年。

かつ、夏の大雨災害や天候不良(酷暑)は、これからの時代当たり前になってきそうですね。。。そんな心配もありながら、今年も環境景観部会・田んぼビオトープ班のみなさまの丁寧な作業で、無事実りの季節を迎えました。

今年の稲刈りは、その後掛け稲までを体験!親子でたくさんのご家族がご参加いただきました。

毎年育てているのは『古米(緑米)』。今年も12月の餅つき大会にてお持ちになる予定です。

田んぼビオトープ班の一年かけた体験教室は、例年多くの親子に参加していただいておりますが、皆さん、回を重ねる度に顔見知りになり仲良くなり、とても暖かな空気が流れています。

同じ地域に暮らす者として、こうやって関係性を築いていけることも大切な時間かな、と思います。

子どもたちも毎年参加の子は手慣れてきました!冬にかけて、脱穀体験・正月飾り・餅つき…とまだまだ楽しみが残っています。 [...]

2025年10月13日コミセンイベントコミセン利用をされているたくさんのサークルや教室。

そんな皆様の文化祭を、毎年行っています。

今年は10月11~12日に、【第5回 宮司コミセン文化祭】を開催いたしました!

キッズダンスにフラダンス、ゴスペル、ちゃら娘会などによるステージ発表。また書道教室や陶芸などの展示発表などなど。

今年もたくさんの方にご来場いただき、お楽しみ抽選会も大変にぎわいました♪

会場設置準備にコミセンスタッフをはじめ、郷づくり役員のみなさまもたくさんのご協力をいただきました皆様に、重ねてお礼申し上げます。

あっという間の2日間。また来年度が楽しみです♪ [...]

2025年9月29日全体イベント例年8月末に開催していた、宮司郷づくりの一大イベント!!

【第18回みやじ夏祭り】は、例年の酷暑に備え、今年から時期を変更しての開催と致しました。

9月27日(土)に実施した夏祭り。やり方や来場者数を考慮しながら、地域に根差した新たな形での夏祭りとしての試みでした!

初チャレンジの大抽選会や、子ども活動班(新たな子ども会活動グループ)のお化け屋敷企画、高校生プロジェクトによるウォークラリーなど、さまざまな年代が関わり、自治会の皆さんと共に夏祭りを作り上げました。

来場者は3500名程度。暑すぎず、概ね大成功✨で幕を閉じました。

自治会の出展ブースや地域店舗、キッチンカーなど。またお祭りを支える自治会実行委員の皆さん、高校生ボランティア・中学生ボランティアも加わり、本当に多くのみなさまのおかげで無事開催することができました。

郷づくりがベースとなり、自治会の皆さんと共に、地域づくり・交流づくりの一環としてこれからも夏祭りを創っていきます。

自治会長始め実行委員のみなさま、関わってくださったすべての方にお礼申し上げます。ありがとうございました!!

[...]

2025年8月31日全体イベント今年も宮司郷づくりの一大イベント!!

【第18回みやじ夏祭り】を開催いたします。

さて今年は、昨年の夏祭り語ろう会♬で地域皆さんから出てきたご意見で、やり方・あり方を少し変更して開催いたします。

まず第一に、時期の変更。年々熱くなる夏…熱中症対策含め、例年8月末(土)開催を9月27日(土)開催に変更いたしました。

地域住民の皆さんが楽しく集い、地域の活性化や交流につながるお祭りになるよう、少しづつ形を変えながら実施していこう!という今年は新たな一年となります。

是非宮司地区にお住いの皆様、福津市民の皆様とも、温かなつながりが生まれるお祭りになりますように!

[...]

2025年8月15日全体イベント毎年、宮司地区戦没者慰霊碑公園の清掃活動を春と夏に行い8月15日に向け慰霊祭を執り行っておりました。

今年度から、ご遺族の方の高齢化等の事情により、福津市合同慰霊祭へ移管をさせていただくことになりました。

この場所での慰霊祭はもう行われませんが… 終戦の日を前に、清掃活動は地域で大切に行っていこう、と役員の皆様と一緒に今年も一間ほどの作業を行いました。

早朝の竹林での清々しい空気の中、綺麗になった慰霊碑。

宮司の高台にある墓地公園は見晴らしも良く、地域のこれからを見守ってくれているようです。

今後も地域活動を通して、守っていきたい場所です。

次回は来年の春の活動となります。地域住民の皆さまも是非ご参加ください。 [...]

2025年7月30日部会活動年々暑さがひどくなるここ数年… 様々な生態系の変化も注意深く観察してみたいものです。

夏休みに入ったこの期間、毎年恒例の宮地浜松原・昆虫調査会を開きました。

1日目の土曜日は、昆虫のワナ(ベイトトラップ)を木や地中に張り巡らせました。

2日目の日曜日。さてどんな昆虫が捕まったでしょう…??

トラップに着けていた餌は、カラスとの闘い💦今年もいろんな策を練りながら、カラス対策をして臨みました!

福津に広がる大事な松林。そこに生息する生物をたくさん見つけることができました!

これからも地域の皆さんと観察していきたいと思います!!

地域の親子参加の皆さん、自然調査班・子育て部会の皆さんも、ありがとうございました。 [...]

2025年6月6日部会活動コミュニティ・スクールを進めている福津市。

子どもたちが地域にふれ、地域に学び、地域の人として育っていく。

そんな活動の一環として、毎年津屋崎中学校2年生が松林清掃活動を行ってくれます。今回も宮司浜と津屋崎浜の松原清掃に合計160名の生徒たちが来てくれました!

松林をなんで守らないといけないのか。

地域の人はどんな思いで守っているのか。

清掃活動を通して、地域の方々とのコミュニケーションや、大切にしていきたい松林への地域の想いを分かち合えたらな…と思います。自分たちのまちを、自分たちの手でより良くしていく。そんなことを、中学生の皆さんに少しでも感じてもらえたら、とっても嬉しいです。

★宮司の松原清掃活動は、毎月第1(日)。

10~6月は8~9:00。7~9月は7:30~8:30での活動。

たくさんのボランティアの方々が関わってくれています!あなたのご参加もお待ちしています♬

[...]

2025年5月25日部会活動5月24日(土)大雨が心配された土曜日に、無事今年度の健康測定会を開催することができました!

宮司地区のこの【住民のための住民でつくる健康測定会】は、看護女子大学をはじめ、福津市いきいき健康課、福津市社会福祉協議会など多方面の関連団体と連携し、16年もの長きにわたり続けてきています。今回は総勢124名の方にご来場いただきました。

これは、計測に来られたおひとりおひとりの個人データを管理し、経年記録をとっていくことで、地域にお住いのみなさんの健康増進を促し、高齢化していく中での困りごとをみんなで考えたり、支え合ったりする活動に役に立っています。

またこのように大きく健康測定会を実施することそのものも、皆さんで一年に一度大きく集うことができる場…顔を見せ合う場にもなっており、地域福祉を考えるうえでとても暖かな空気が流れる場となっています。

看護女子大の学生さんや地元津屋崎地域の中・高校生ボランティアも加わり、多世代が交じり合う活動となっていることも素敵なことです。これからもぜひ続けていきたい、宮司郷づくりの共生活動。まだ来たことが無い方も、来年度是非お越しください!!

[...]

2025年4月27日部会活動今年は例年と違い、早期米に調整!!

宮司郷づくり・環境景観部会の田んぼ・ビオトープ班のみなさまが、試行錯誤してこの米作りにかかわってこられました。

今年はありがたいことに✨参加者の募集も大変多く、スタッフと合わせ総勢50名ほどで田植え体験を開催することが出来ました。

みんなで声を掛け合いながら、苗をひとつひとつ植えていきましたが…泥んこになった子ども達、大人も子どもも笑顔いっぱい田植え作業を完了しました♬

秋の稲刈り、冬のしめ縄飾りづくり、これから一年を通して稲に関わる体験活動が待っています。

今日の皆さんの笑顔のように、美味しいお米が実りますように…! [...]

2025年4月13日全体イベント新年度初めの宮司郷づくりの活動は、【六百俵記念祭】から始まります。

“六百俵”のお話は、江戸時代に遡ります。

宮司地域のご先祖様方によって受け継がれてきたこの祝いの行事にまつわる記念碑は、1919年に建てられて今年で105年目になります。

毎年、その年に誕生されたお子様の健やかなご成長を、ご家族と共に宮司地区住民が祈りお祝いする祭典です。

今年は8組のお申込みがあり、4組の赤ちゃんがご出席されました。

参加して頂いたご家族の皆さま、ありがとうございました。

今日の晴れの日のように、お子様の明るい未来をお祈りしています。 [...]

2024年12月17日部会活動一年通して、昔の暮らしを体験する✨部会活動

子育て支援部会と環境景観部会・田んぼビオトープ班の共催で実施される

▶︎田植え〜稲刈り〜脱穀〜正月飾り…米作りとその一連の活動の締めくくり。

この日はその最後の【正月飾りづくり体験教室】を開催しました✨

定員を超えるたくさんのご家族にご参加いただき、班長・高田さんのご指導のもと親子で対になって縄を編んでいきました。

昨年も来てくれた中学生の子は、今年は2本作る!!…とあっという間に作り上げ、初めてのご家族もみんな和気藹々、部会員の皆さんにも手伝ってもらいながらとっても素敵な輪飾りができあがりました💓

こうやって、老若男女ひとつの作業を協力しながら行うことで、人と人との関係性が自然とつながっていく。

楽しい活動を通して、これからもこんな関係性づくりの場が、郷づくりでできるといいなぁ❣️と改めて感じました☺️

田植えからご参加いただいたご家族は、もうすっかり顔見知りに☺️自分たちで植えて刈ってつくった輪飾り、きっと素敵な一年をお迎えいただけることと思います✨

運営の子育て支援部会の皆さま、田んぼビオトープ班の皆さま、そしてご参加くださった皆さま、お疲れ様でした〜!!

ありがとうございました!! [...]

2024年12月14日全体イベント昨今の

・自治会加入者の減少

・子ども会加入者の減少

などなどの事柄から、ここ数年ずっと、こんな機会を持ちたいね…と話がでていた【語ろう会♬】

年末のお忙しい時期でしたが、たくさんの方にご参加いただきました✨☺️

さまざまなことが、良い事だ!!とわかっていても、関わりが薄れていってしまっている時代。コロナもあり、それぞれの団体や組織がその“在り方“を模索しながら進んでいるような気がします。そんなモヤモヤもありつつ、それでも“体験すること“の大切さもわかりつつ。今回は子ども会のみなさん、育成会連合会の方々、そして自治会長さんや郷づくり子育て部会のみなさん、アンビシャス広場のみなさんなど宮司地区の子どもたちに関わるみんなで寄り合って、『子どもたちがより良く成長するために、大切なことはなんだろう??』

を語り合いました!

最後は、少し現状の整理とこれからの希望✨をみんなで考えて、2時間があっという間の会となりました😊

まだまだコレだ!!という解決策ははっきりでていませんが、それでもなんとなく、希望の光✨も見えてきました😊

これからも地域の子どもたちが、のびのびと、そして私たち大人も生き生きと楽しみながら活動できると良いですね❣️

ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました♬ [...]

2024年12月8日全体イベント今年も年末最後の大イベント!

宮司地区恒例の「第27回みやじ餅つき大会」を実施しました。

今年度の餅つき大会は、例年と違い自治会単位でのグループ分けで、8グループ体制で行いました。

準備から後片づけまで本当に大変ですが、各自治会の自治会長・実行委員の皆さまをはじめ、子ども会の皆さんなどみんなでそれぞれの持ち場を担当し力を合わせ無事終了する事が出来ました。

もち米は150㎏、そして環境景観部会・田んぼビオトープ班の皆さんが愛情込めて育てた『緑米(古代米)』20㎏…合計170kgの餅を搗きました。

グループによって違いますが8臼から15臼ほど搗く事になります。今年は搗き手の皆さんは筋肉痛になったのではないでしょうか?今年度はコロナ以前の試食も復活し、搗き立ての餅を大根おろしやきなこでいただきました。おみやげのお餅も配る事が出来ました。500名以上の参加者で楽しい師走のひと時を過ごす事が出来ました! [...]

2024年12月1日部会活動地域の皆さんで守っている、宮司浜松原。郷づくり【環境景観部会・松原保全班】の皆さんで、毎月第1日曜日に活動をしてくださっています。毎回20~30人ほどのご参加があり、定期的に津屋崎中学校の生徒も自主参加してくれています。

さて今年も早いものでもう12月! 一年の締めくくりの定例清掃に、少年野球チーム『福岡福津ボーイズ』の親子皆さんでご参加いただきました!今日はいつものメンバーに加えて全部で70名ほどの皆さんで清掃活動をすることができ、一気に北側松林がきれいになりました✨

地域の財産である松林を、これからも地域一体となって受け継いでいく、“人”と“心”を育んでいきたいですね。

福岡福津ボーイズの皆さん、保護者の皆さん、ありがとうございました!これからも松林でお待ちしています! [...]

2024年11月16日部会活動今日の活動は天日干しした稲の穂先から籾をはずす脱穀作業と唐箕(とうみ「人工的に風を起こし籾や藁くずを重さごとに選別する農具」)という農具を使って稲の葉や藁くずを飛ばす作業をしました。保護者世代も初めて目にする農工具に、皆さん興味深々。

この作業、はじめは子どもたちも率先してやってくれていましたが…保護者の方が夢中になって頑張ってくれました!もちろん子ども達も脱穀作業・唐箕作業、そして一輪車を使っての運搬作業まで頑張ってくれました!

この籾を水分量を調節するのに干して、それから玄米にして、精米へと作業は続きます。私たちの口に入るまではたくさんの過程があるのですね。

12月8日に開催される「みやじ餅つき大会」にも一部を提供して頂きます。12月15日には稲わらを使った正月飾りづくり教室を開催します!どうぞご参加ください。 [...]

2024年11月9日全体イベント毎年11月初旬に行われる、全市一斉防災訓練。

今年も11月9日に一斉防災訓練を実施しました。

一次訓練はそれぞれの自治会主催で、二次訓練は今年は宮司自治公民館と運動ホール(宮司体育館)で津屋崎中学校生徒を中心に実施しました。

ここ数年は津屋崎中学校生徒と合同訓練を行っています。訓練がマンネリ化しないよう、昨年からは中学生との会議を通して子どもたちの意見も踏まえ、工夫をして実施しています。

今年度は一次訓練にて…

1・2区合同での消火訓練。3区・西区合同での垂直避難訓練(コミセンの屋上へ避難)を行いました。

また二次訓練では、非常食づくりやAED訓練、簡易担架の作り方などを行いました。

実際に災害が起こって、宮司地区の住民が避難するような事になった場合、若い力はパワーになります。訓練で学んだ事を非常時に生かせるよう、中学生のみなさんとも今後も力を合わせて連携していければと思います。 [...]

2024年11月2日部会活動秋晴れのもと、芋ほり体験教室を開催しました。毎年のことながら、厳しい気候にもめげずにちゃんと育っているのだろうかと心配になります。が!今年はとってもとても大きなお芋がたくさん発掘されました♬

大人・子ども合わせて総勢60名ほどのみなさまにご参加いただきました!!

お天気がよかったのとお芋がたくさんなっていたので、小さい子どもたちも一生懸命楽しそうに芋ほりを行ってくれました。

親子で、また地域のみなさまと一緒に、笑顔あふれる一日を過ごすことができ、部会員さんもみなさまとてもうれしそうでした♬

これからも地域みなさまで顔を合わせながら、時には子育ての話もしながら、同じ時間をたのしく過ごせるようなイベントができるといいな…♬と思いました。

宮司郷づくりのさまざまなイベント、まだご参加いただけていない方も是非お気軽にご参加ください!! [...]

2024年10月26日部会活動今年も6月に田植えをし、さぁいよいよ収穫の時がきました!

今年の稲の様子ですが、古代米の稲穂がきれいな紫色に実ってとても美しくなびいていました。きっと実りもいいのだと思います!

台風や大雨はなかったですが、自然相手は本当に難しいものですね。今年は特に酷暑となり、田んぼビオトープ班のみなさんも苦慮されたことと思います。

さて、参加してくれた子どもたちは最後まで飽きることなく上手に稲を刈ってくれました。ご一緒に参加してくれたお父さん・お母さんも大変な戦力になりました✨

小さい子には鎌は無理だろうと部員が、つきっきりで見守っていましたが、なんとすぐに上手に刈れるようになりました。驚きました。

刈り取った稲は今年もサンクスさんの庭をお借りして干します。次回『脱穀体験教室』も今から楽しみです♪ [...]

2024年10月24日全体イベント10月24日、郷育カレッジ「ふくつ散歩みやじ編」を開催しました。

この日は夕陽がとてもとても美しい…!!気持ちの良いふくつ散歩となりました。

まずは宮司コミセンで座学「みやじの史跡」のお話や『森の美術館』のお話をさせていただいたのち、宮司の史跡をまわりました。最終的には夕陽時計まで松林の中を散策しました。

最後は夕陽時計を見ながら多くの観光客のみなさまとも美しい夕陽を眺めました。

こんなにゆったりとした贅沢な時間を過ごせる宮司浜。

地元の美しさ、すばらしさを、私たちも一緒に味わうことができました。 [...]

2024年10月20日全体イベント酷暑の日々が長引き…やっと秋らしくなってきましたね。

今年も秋晴れの下、プリンセス女子駅伝予選会が開催されました。

宮司郷づくりでは、この大会を地元として盛り上げるべく毎年大好評✨のぜんざいのふるまいを実施しています!

今年も選手たちの頑張りをたくさんの方と一緒に応援する事が出来ました。

郷づくりでは、男性役員さん方の交通整理担当や、女性役員さん・ボランティアスタッフさんのぜんざい担当に分かれて準備をすすめてきました。約800食のぜんざいはあっという間に売り切れ!!となり、沿道の観客のみなさまにも大いに喜ばれたようです。

こうやって、大変ですが地域一緒に関わっていけることはとてもうれしいことでもありますね✨

選手のみなさま、本当にお疲れさまでした!!

[...]

ふくま

2025年11月21日部会活動11/23(日)に開催される「結フェス」に参加しま~す。

今回の結フェスでは、こんなブースを用意しました。

①松ぼっくりゲーム(参加無料)

毎月、福間海岸の松林保全活動で拾っている松ぼっくりを使ったゲームです。

子どもから大人まで、どなたでも楽しめます♪

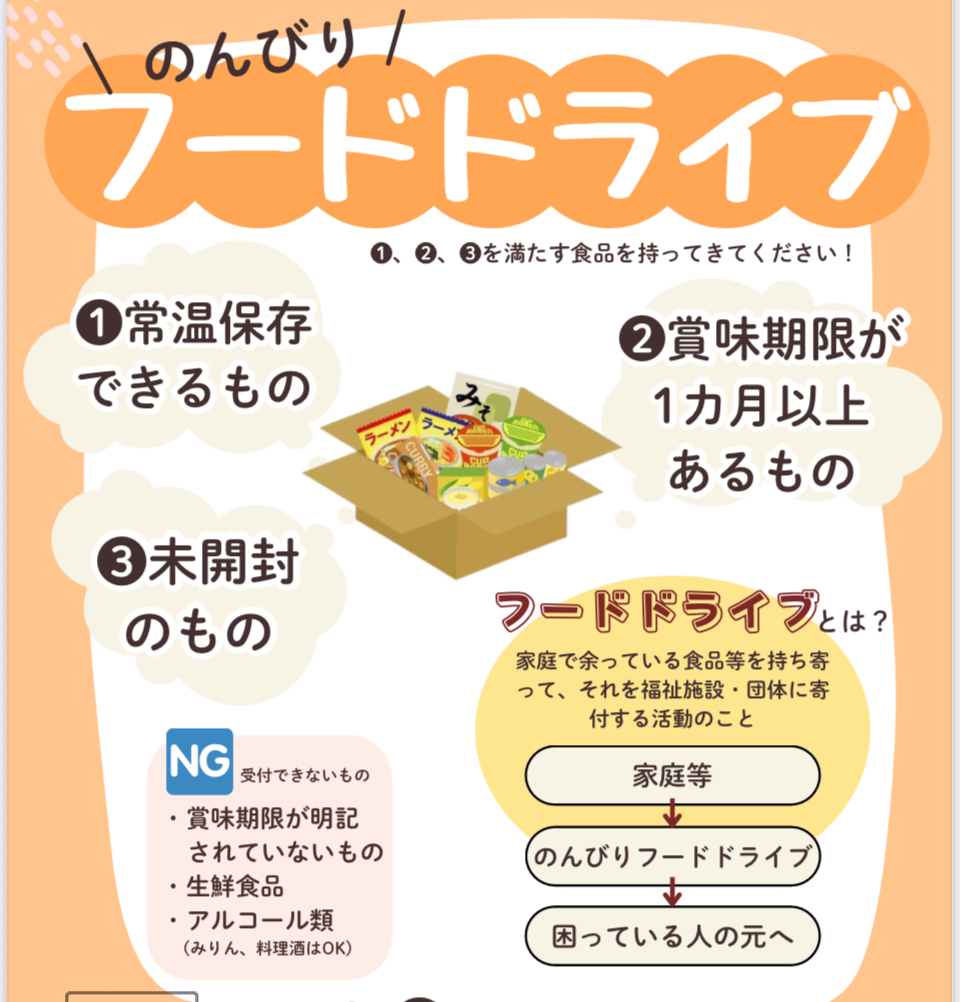

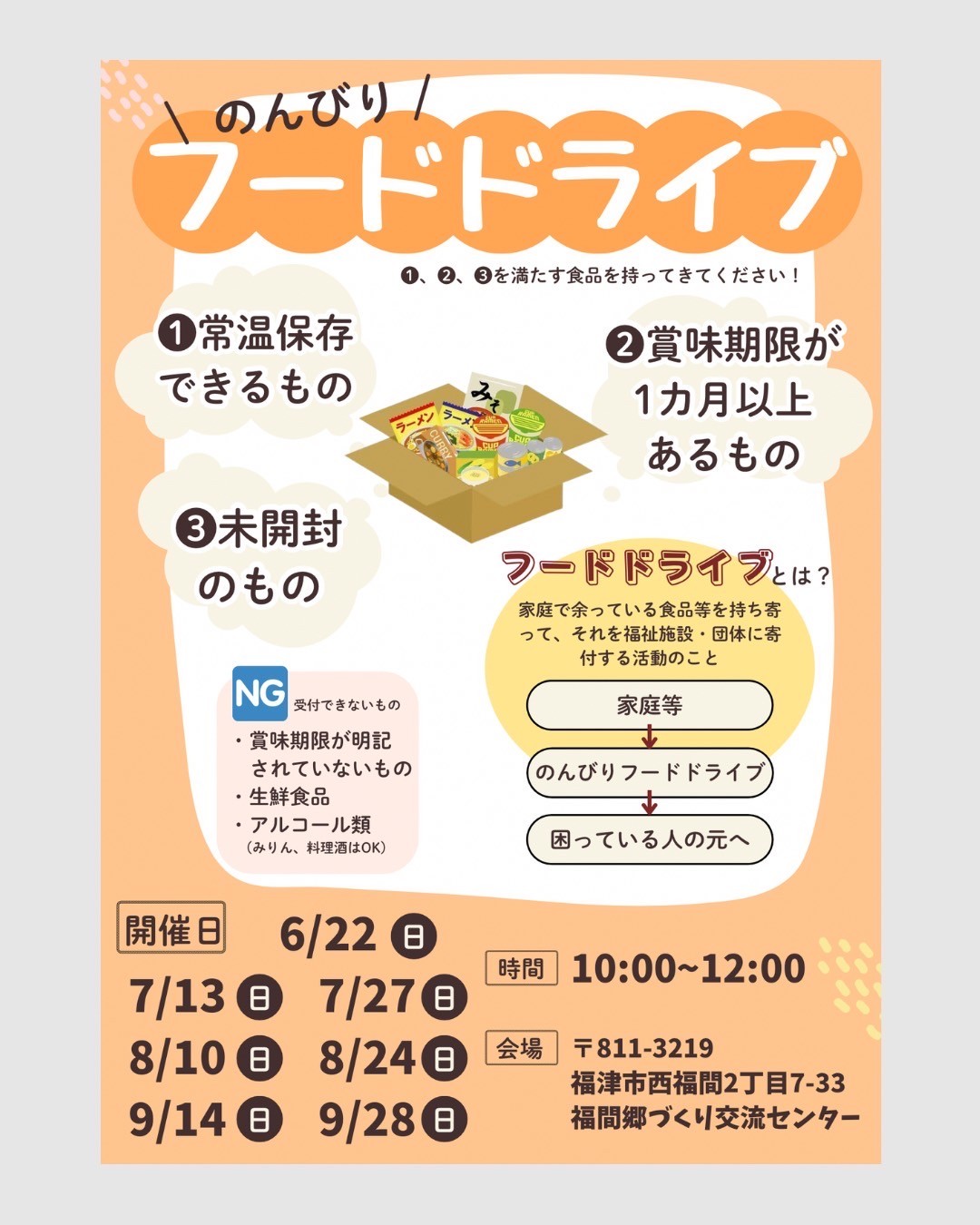

②フードドライブ(結フェス特別版)

毎月、高校生が「ふくまりん」で行っているフードドライブを、今回は、「結フェス」の会場で実施!

おうちで使いきれなかった

・賞味期限が1カ月以上先の食品

・常温保存できるもの

・未使用の日用品

があれば、ぜひ会場へお持ちください😊

持ってきてくださった方には、

「うんこドリル(食品ロス版)」か

「食品ロス削減レシピ」

どちらかをプレゼント🎁

福間中学校の会場でお待ちしています。

ふくま郷づくりの会のテントは東4です😊

※福間中ブロック 地域とつながる結フェス

11月23日(日)12:00~17:00

会場:福間中学校運動場

[...]

2025年10月12日部会活動今年も、海岸松林ウォークの季節がやってきました。

8km(Mコース)、5.3km(Sコース)に加えて、要望の多かった短い2.1km(SSコース)を新設。

毎月の保全活動によって、きれいになった松林や海岸を歩いてみませんか?

ゴールした後は、恒例となった豚汁のおもてなしをはじめ、地元の事業所の小物販売、トラックでやってくる野菜・果物

の販売、おにぎり販売も予定しています。

申し込みは、QRコードからどうぞ。

[...]

2025年10月5日部会活動本日10/5のプレーパーク、せっかく晴れの天気ですが、スタッフ不足のためお休みします😢

今日は暑くなりそうなので、公園で遊ぶ時は帽子とお茶を忘れないでくださいね。

次回は、10/12です。

[...]

2025年10月4日部会活動本日10月4日(土)に予定していた西福間4町目松林の松林保全活動は、雨予報が出ていたため、中止になりました。

*******************

今後の予定

●花見地区松林保全活動

【日時】10月25日(土)8:00~約1時間

【場所】花見が浜松林

●西福間地区松林保全活動

【日時】11月1日(木)9:00~約1時間

【場所】ビーチハウス側松林松林

********************

この事業は、福岡県森林づくり活動公募事業の助成を財源とした福岡県森林づくり活動公募事業の助成を受けて実施しています。

[...]

2025年9月12日部会活動夏の公民館プレーパークは、9/7で終了しました。

遊びに来てくれた皆さん、公民館を貸して下さった西福間1自治会の皆さん、

本当にありがとうございました!

次回は、9/28昭和公園で開催します。

過ごしやすい気温になるといいな~

[...]

2025年6月29日部会活動本日6/29のプレーパークは、西福間1公民館で開催しています。

昭和公園から古賀方面へ歩き、パン屋さん「麦の香り」の信号を渡って海の方向へ歩いていくと

右側にあります。

道路から見て手前が小さな公園、奥に公民館があります。

17:00までです😊!

注意!! 駐車場はありませんので、徒歩で来てくださいね!

[...]

2025年6月21日部会活動広報部会が協力する新しい事業が始まります。

「のんびりフードドライブ」は、福間に住む高校3年生の持ち込み企画。

部会会議でのプレゼンテーションを経て、応援しようと決まりました。

第1回目は、6/22(日) 毎月第2・4日曜日の10:00~12:00、ふくまりんで開催します。

集める食品は、チラシで確認して下さい。

プレゼントも考えてくれています😊

[...]

2025年6月15日部会活動本日6/15のプレーパーク、せっかく晴れの天気ですが、スタッフ不足のためお休みします😢

暑くなりそうなので公園で遊ぶ時は、帽子とお茶を忘れないでくださいね。

次回は、6/22です。

[...]

2025年6月1日部会活動本日6/1のプレーパークは、スタッフ不足のためお休みします😢

梅雨入り前の貴重な晴れの日曜日、公園でたくさん遊んでくださいね。

次回は、6/8です。

[...]

2025年5月4日部会活動本日5/4のプレーパークは、フタッフ不足のためお休みします😢

GW後半、昭和公園は、きっと絶好の外遊び日和ですね。

次回は、5/11です。

[...]

2025年4月6日部会活動本日4/6のプレーパークは、スタッフ不足のため、残念ですがお休みします😢

今日は、ぽかぽか陽気の外遊び日和ですね。

春休みも今日まで!明日からは新学期!!

元気に新しい学年のスタートを切ってくださいね。

[...]

2025年3月23日部会活動本日3/23のプレーパークは、西福間1公民館で開催しています。

昭和公園から古賀方面へ歩き、パン屋さん「麦の香り」の信号を渡って海の方向へ歩いていくと

右側にあります。

道路から見て手前が小さな公園、奥に公民館があります。

カプラ積み木やボードゲームもありますよ。

あそびにきてね😊!

注意!! 駐車場はありませんので、徒歩で来てくださいね!

[...]

2025年3月16日部会活動本日3/16のプレーパークは、雨のためお休みです😢。

次回3/23は、西福間1公民館で室内プレーパークを開催します!

昭和公園から古賀方面へ歩き、パン屋さん「麦の香り」の信号を渡って海の方向へ歩いていくと

右側にあります。

道路から見て手前が小さな公園、奥に公民館があります。

あそびにきてね😊!

注意!! 駐車場はありませんので、徒歩で来てくださいね!

[...]

2025年2月9日部会活動1月25日(土)林業技術インストラクターを講師に迎えて、安全第一を念頭に置いた安全研修を受けました。

実地研修では、チェーンソーの取り扱いをメインに行った後、ふくまりんに移動して安全対策などの座学研修を受けました。

参加者は15名、「作業中の事故を事例にして、作業に対する安全意識の持ち方やチェーンソー・刈払い機の注意点や手入れ」などを再確認した、とても有意義な研修になりました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

これからの予定は以下の通りです。

花見地区松林植樹祭

【日時】2月22日(土)9時から

【場所】花見が浜松林

福間地区松林植樹祭

【日時】3月1日(土)9時から

【場所】西福間4丁目松林

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※この事業は、福岡県森林づくり活動公募事

業の助成を受けています。 [...]

2025年2月1日部会活動あした2/2のプレーパークは、12じからはじめます。

いつもよりはじまるじかんががおそくなってごめんなさい。

あそびにきてね😊!

明日2/2のプレーパークは12:00から開催します。

昭和公園で福津市の市長選候補者の出陣式が行われるためです。

プレーパークを運営するふくま郷づくりの会・NPO法人プレーパークふくつは、こどものあそび場と選挙とは切り離した立場で設置しています。

ご不便をおかけしますが、ご理解いただけますようお願いいたします。

[...]

2025年1月12日部会活動本日1月12日、プレーパークは、大雪強風着雪雷注意報が出ているため、中止します。

今年最初のプレーパークでしたが、来週は天気に恵まれますように!

風邪やインフルエンザも流行っていますので、手洗い、うがい、マスク着用などで

自己防衛していきましょう。 [...]

2024年12月1日部会活動本日12月1日、プレーパークは、スタッフ不足のため中止します。

今日は、ぽかぽかお天気ですので、外遊びいっぱいできますね♪

みなさん楽しい休日を過ごして下さい。 [...]

じんごう

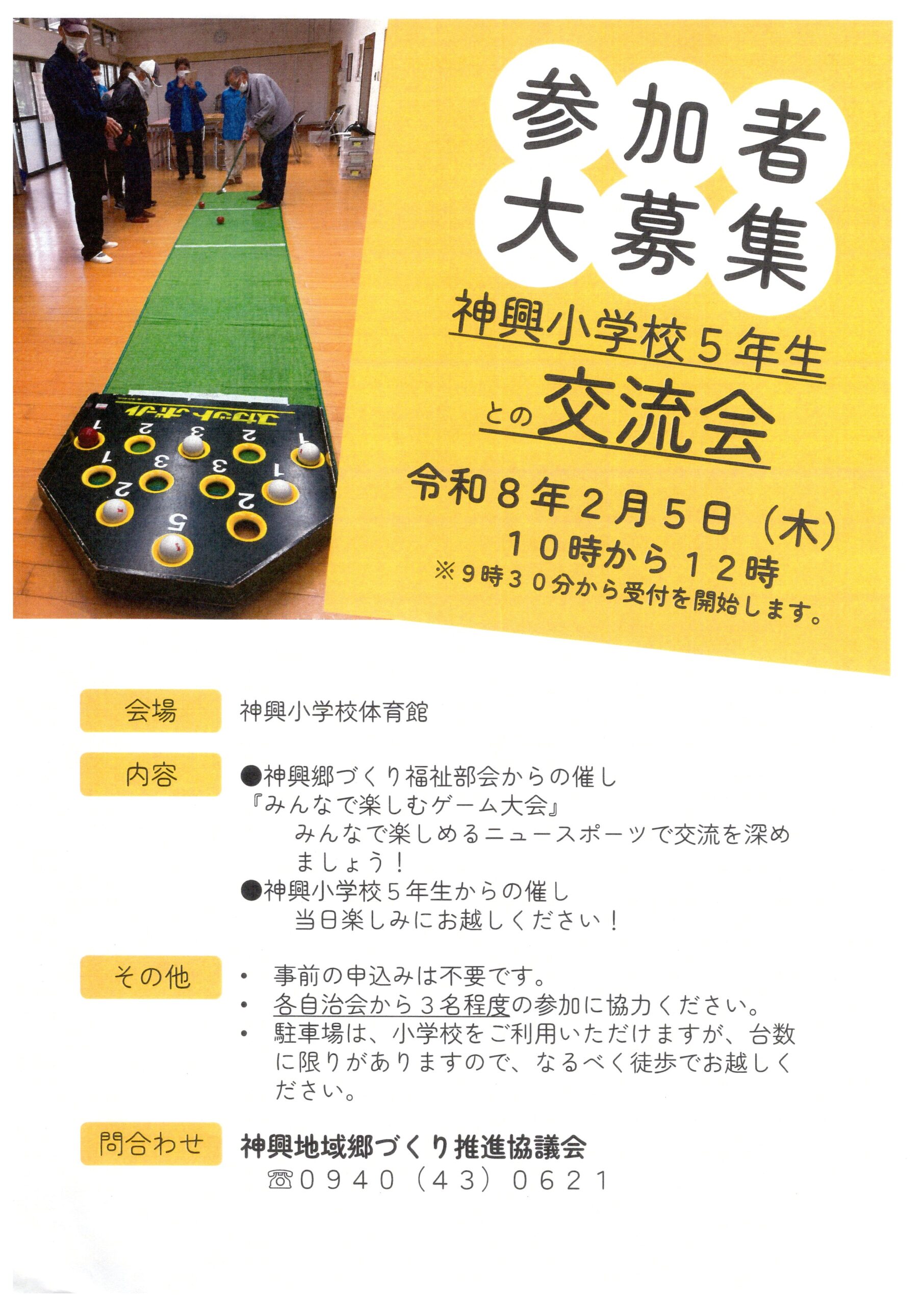

2026年2月12日その他2月5日(木)神興小5年生と郷づくり福祉部会の呼びかけに、地域の方が多数参加して交流会が午前10時から開催されました。子どもたちの進行で交流会は進められ、子どもたちと地域住民がグループごとに分かれて、スカットボール、ターゲットゲーム、紙飛行機の飛距離競争などで楽しく交流しました。その後、子どもたちのリコーダー演奏、校歌を子どもたちと地域の方が一緒に歌い、最後は全員で集合写真を撮りました。子どもたちからは「とても楽しかった」、地域の方からは「何年かぶりに紙飛行機を作って、楽しく過ごしました。」と感想がありました。

[...]

2026年1月9日イベント2/5(木)神興小学校5年生との交流会を開催します。 事前の申込は不要です。地域の皆様ご参加ください。お待ちしております。 時間:午前10:00~12:00 場所:神興小学校体育館 受付は午前9:30から開始します。

[...]

2025年12月24日その他12/24(水)恒例の門松を郷づくり役員が新年の福を願って製作し、神興郷づくり交流センター玄関前に門松を飾りました。 切り口が笑顔に見えるように切りそろえた竹3本を台に組み立て、松、梅、南天、葉牡丹、しめ飾りを付けて仕上げました。 [...]

2025年12月16日その他福間東中学校ボランティア生徒が、12月6日(土)にイルミネーションを製作し、12月13日(土)にイルミネーションを取り付け作業を行いました。12月15日(月)は残りのイルミネーションを郷づくりが取り付けました。15日の夕方からイルミネーションが点灯しました。2026年1月15日(木)まで点灯します。点灯時間:17時~21時 中学生、郷づくりが作った絵柄のイルミネーションをお楽しみください。

[...]

2025年12月9日その他12/5(金)福間南小6年1組が「福津の魅力」について「キッカケラボ」「神興郷づくり」「福間海岸&松林」を訪問して、社会科見学授業を行いました。神興郷づくりでは、放置竹林、竹の利用、竹あかりなどについて学びました。竹林を見学し、竹切りを体験し、郷づくり交流センターでは、子どもたち全員が竹あかり製作工程のドリルで竹に一ヶ所ずつ穴をあけました。出来上があった竹あかりは、福間南小6年1組にプレゼントしました。 [...]

2025年12月9日その他11/22(土)環境景観部会メンバーが、福間東中学校生徒に竹用ノコギリを使用して、竹の伐採方法を実践指導しました。生徒たちは、ノコギリの使い方に最初は手間取っていましたが、作業を終える頃にはそれなりに使えるようになっていました。生徒たちには良い経験になったようです。切った竹は、ヤギ小屋の材料に使用されました。 [...]

2025年11月18日その他11/15(土)神興小学校ハッピーフェスタが開催されました。 午前中は福間東中学校吹奏楽部の演奏と各学年の子どもたちの発表会が行われ、午後から子どもたちは体験コーナーで色々な体験を楽しんでいました。 郷づくりの体験コーナーは、神興郷づくり交流センターで割りばし輪ゴム鉄砲作りと市職員によるミニミニ水族館が行われました。 [...]

2025年10月28日その他10/28秋晴の中、郷育推進課主催のふくつ散歩神興編が行われました。今回は、手光地区の史跡めぐりに市民24名が参加されました。集合時間には風もあり寒かったですが、観光ボランティアガイドの中川さんの案内で、稲刈りの終わった田園の中を歩いている間に、身体も温もり、のんびりと史跡散策を参加者の皆さん楽しまれていました。 [...]

2025年10月16日その他神興小5年生が6月に田植え体験、10月15日に稲刈り、脱穀体験をしました。小竹区の沖さん指導のもと、稲刈り、昔の農具の足踏み脱穀機、千歯扱きを使って脱穀しました。作業を終えた子どもたちは、「お米を作る大変さが分かった」と話していました。 サポートで神興郷づくりの会がお手伝いしました。 [...]

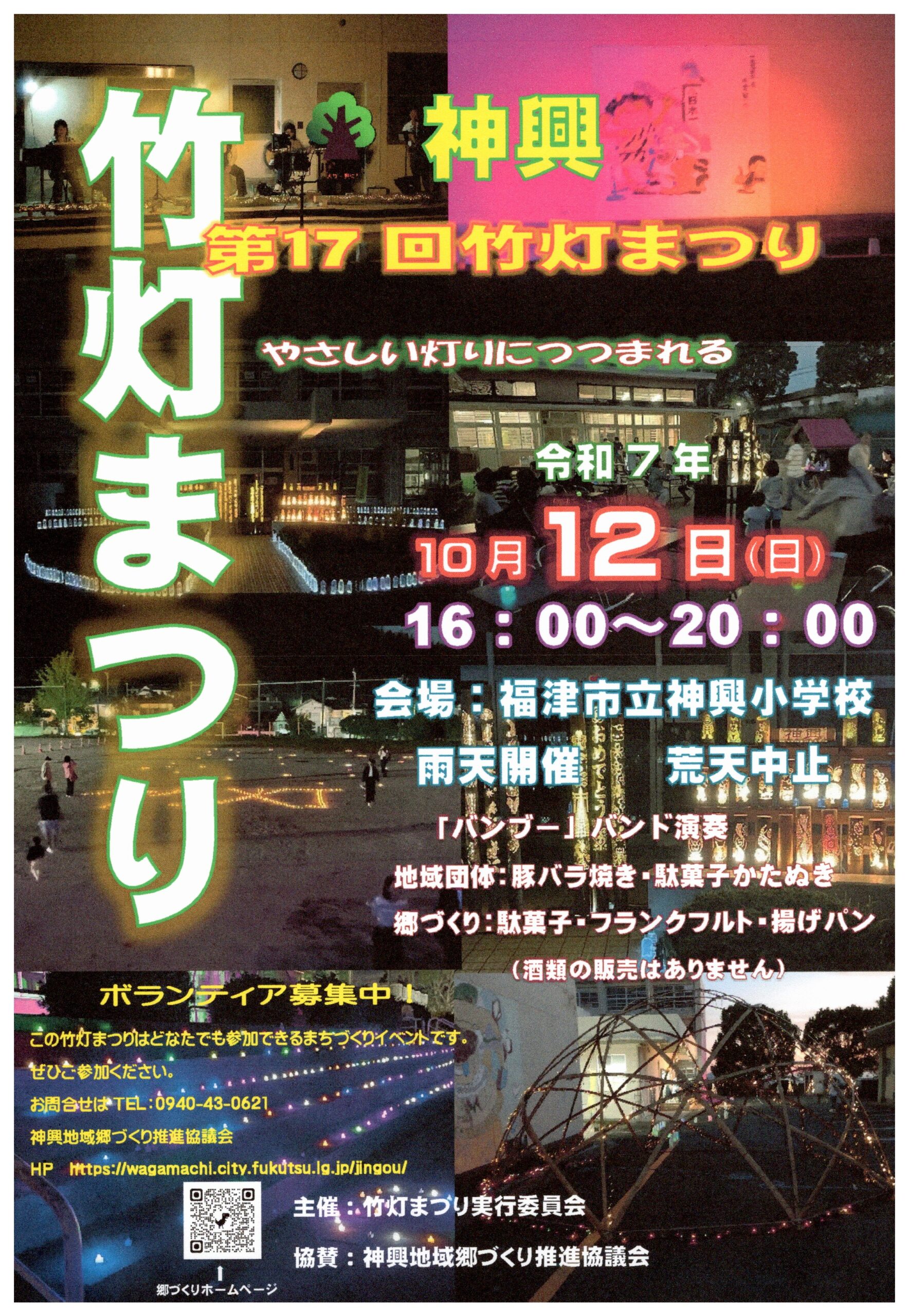

2025年10月15日その他10月12日(日)に第17回竹灯まつりを開催しました。400名以上の市民の皆様に、ご来場いただきありがとうございました。少林寺拳法の出店は射的、型抜き、焼き鳥、豚バラ焼き、子育て部会の出店はフライドポテト、フランクフルト、揚げパン、郷づくりは光る風船、駄菓子の販売など、「バンブー」バンドの演奏と癒しの竹あかりを市民の皆様に楽しんでいただきました。連休中は夏日で、秋まつりというより、夏まつりのようで、浴衣姿のお子さんもいらっしゃいました。暑い中、準備、片付けにご協力をいただいた福間東中ボランティア生徒、市民ボランティア、自治会、市職員、竹灯まつり実行委員会の皆様、大変お疲れ様でした。本当にありがとうございました。 [...]

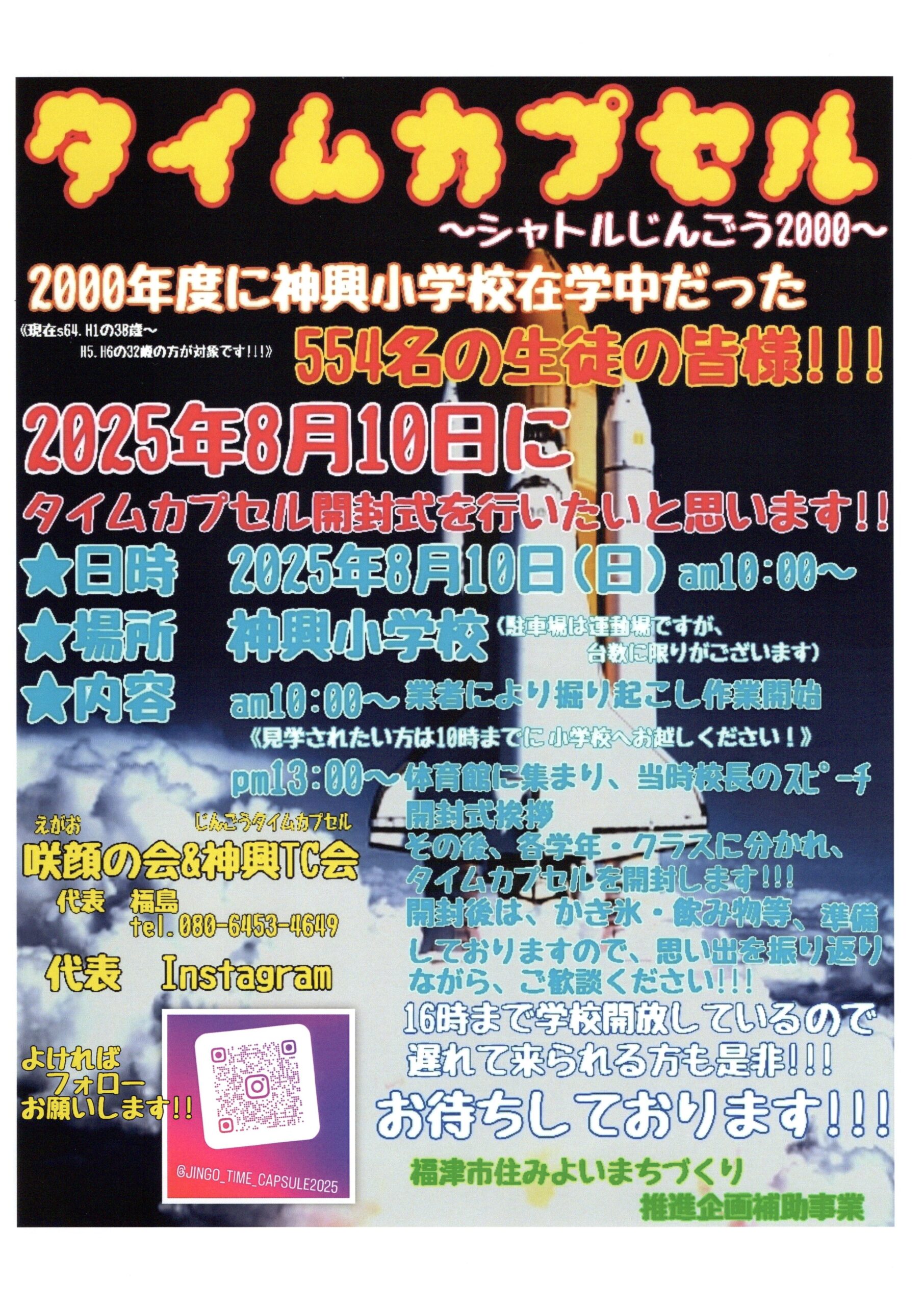

2025年8月18日その他2000年に神興小学校PTA活動の一環として、554名の児童が1年生から6年生まで各クラスのタイムカプセルを埋めました。25年の時を経て、当時のPTA代表者が呼びかけ、当時の在校生が実行委員会を立ち上げ、SNS、広報ふくつなどで当時の在校生に呼びかけました。8月10日当時の校長先生と在校生、地域住民、福間東中生徒ボランティアが参加し、午前中、雨の中重機で校庭を掘り起こし、土の中から各クラスのタイムカプセルが発掘されました。午後から体育館で開封式が行われ、当時の校長先生が挨拶されました。その後、当時の在校生がカプセルから取り出された自分の思い出の品を見つけて懐かしいそうに眺め、思い出話に花を咲かせていました。8月10日のタイムカプセル開封式に来られなかった当時の在校生の皆さんへ、タイムカプセルの中身は、神興小学校で保管されています。夏休み明けの2学期より対応される予定です。

[...]

2025年8月7日その他8月2日、朝8時から11人で光陵高校横の花壇の整備作業を行いました。皇帝ダリアの剪定、11月になれば皇帝ダリアがきれいな花をつけます。又、紫陽花は背丈が高くなったので低く刈り込み、法面の刈り込み作業も行いました。猛暑の中、花壇整備作業お疲れ様でした。 [...]

2025年7月18日イベント第17回竹灯まつりを開催します。日時:10月12日(日) 16:00~20:00 場所:福津市立神興小学校 雨天開催 荒天中止

ボランティアを募集しています。この竹灯まつりは、どなたでも参加できるまちづくりイベントです。開催のために多くのボランティアを必要とします。ぜひ私たち実行委員と共に、この感動的なイベントを創り上げませんか。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 「ボランティア参加申込み」は、神興地域郷づくり推進協議会(神興郷づくりの会)までお電話でお申込みください。 [...]

2025年6月27日お知らせ8月10日(日)神興小学校でタイムカプセル開封式を行います。2000年に神興小学校PTA活動の一環として、554名の児童が1年生から6年生までの各クラスでカプセルに入れるものを製作しタイムカプセルを埋めました。25年の時を経てタイムスリップします。

当日のスケジュール:午前10時より、タイムカプセル掘り起こし作業開始

午後1時より、神興小学校体育館にて開封式、交流会 [...]

2025年6月23日その他6/18(水)神興小学校5年生米作り体験学習で田植えを行いました。 小竹区の沖さん指導のもと子どもたちは、泥んこになりながら、全員で田植えを楽しんでいました。 先生方とサポート役の神興郷づくりの会、市職員がお手伝いして無事終えることができました。子どもたちから「米づくりの大変さが分かった。」「田植え体験が出来たのは、地域の人のおかげです。」などのお礼と感想が述べられました。10月中旬に「稲刈り」の体験学習授業が行われる予定です。 [...]

2025年6月9日お知らせ10月12日(日)の第17回竹灯まつりに向けて、竹あかり製作のボランティアを募集します。製作した竹あかりは竹灯まつり終了後、製作者にお渡しします。

製作日時:7月5日、7月26日、8月2日、9月6日の土曜日、午前10時~12時 場所:神興郷づくり交流センター 各日程:定員7名(先着) 電話で申込み、定員になり次第受付は終了します。当日は、作業手袋(軍手以外)、水筒、タオル等をお持ちください。

[...]

2025年5月27日その他5月25日に光陽台市民ボランティアが光陵高校横の花壇整備を行いました。紫陽花の周りの草取も行いました。これから紫陽花が見頃になります。

[...]

2025年3月14日お知らせ神興郷づくりが放置竹林を4年間かけて駆除して、冠川沿いと光陽台通学路に大漁桜を植樹しました。その大漁桜(早咲きの桜)が満開となり見頃です。今年は2月も寒かったので2週間ほど遅れましたが、見事な花が咲いています。明日15日から雨なので散り始めるかもしれませんが、後4日ぐらいが見頃だと思います。

[...]

2022年5月27日お知らせ郷づくり交流センターでは、コピー・ラミネート・デジタル印刷機が神興地域の市民の方ならどなたでもご利用できます。ご利用をお待ちしています。 [...]

かみさいごう

2026年2月16日コミュニティースクール上西郷小学校の「昔遊び」体験授業に、郷づくりや民生委員、地域コーディネーターの方々が参加して、1年生の児童と一緒に楽しみました。

「お手玉」や「あやとり」等、昔遊びを順番に体験して、初めての児童も楽しそうでした。 [...]

2026年1月27日郷づくり活動役員、部会長、自治会長 等 地域の代表で構成される運営委員会が開催され、令和7年度を振り返る「対話」で 有意義な時間となりました。

地域自治会や市民活動の運営は、時代が進み、各種の問題点が顕在化して来ている状況です。

「対話」から方向性を見出し、少しづつ「5年先の姿」を模索しながら前へ進んで行きたいと思います。

皆さま、ご理解とご協力の程 どうぞよろしくお願い致します。

[...]

2026年1月13日郷づくり活動謹んで新春のお慶びを申し上げます。

旧年中は郷づくり活動への多大なるご協力、誠にありがとうございました。

本年は「防災」を軸に地域の絆をさらに深め、学校と地域が手を取り合う環境づくりに尽力してまいります。

また、交流センターの利活用を促進し、世代を超えた賑わいを創出します。

「誰もが安心・安全に暮らせる上西郷」を目指し、役員・部会員一同邁進してまいりますので、本年も温かいご支援をお願い申し上げます。

上西郷地域郷づくり推進協議会

会長 髙木 文明 [...]

2026年1月6日コミュニティースクールインターネットを活用した学習支援「ネット寺子屋」を本年度1学期から試行期間を経て、立ち上げています。

学習をする児童の見守りに、見守りボランティアは大切な存在であり、児童とのふれあいで笑顔を実感できます。

どうぞボランティアを検討していただき、応募していただければ幸いです。 [...]

2025年12月23日郷づくり活動半年間のケアトランポリン教室が終了しましたが、とても楽しい交流センターの講座でした。

上小児童とのふれあい学習にも何度かご一緒していただき、2月には ふれあい学習の発表会もあります。

持続可能なシニアの健康づくりの一環として、来年度も講座を続けたいと思います。

ご参加ありがとうございました。 [...]

2025年12月22日その他朝焼けの空に虹が架かり、登校する児童に「おはようございます! 虹が架かったねぇ、今日は良いことがありそうだね」と、挨拶・声かけをしながら西の空を眺めました。

交流センターの上に架かった虹を見て、上西郷地域に何か良いことが起こりそうな予感がしました。吉兆です。 [...]

2025年12月19日お知らせ今年も残すところ わずかになりました。

役員会の後、役員が協力して「門松」を作り、交流センターの玄関前に設置しています。

駐車場周辺には、これも恒例のイルミネーションを設え、「成人の日」まで美しく宵闇に輝いています。 [...]

2025年12月15日コミュニティースクール上西郷小学校の児童に遊んでもらおうと、昔遊びの「竹馬」を作りました。

地域のシニアの方とのふれあい交流などで、一緒に遊んでもらおうと、真竹を切り出し、役員の方々が制作したもの。

今風のおしゃれなタケウマではなく、本物の竹馬。一緒に遊びましょう! [...]

2025年12月15日お知らせ師走を迎え、上西郷地域郷づくり恒例の「イルミネーション」が点灯しました。

郷づくりの役員が協力してイルミネーションを設え、5時~10時まで自動点灯しています。

駐車場に車をとめて、美しいイルミネーションを楽しんで下さい。

(成人の日まで点灯) [...]

2025年12月15日イベント上西郷小学校の児童を招待して、餅つき大会がにぎやかに開催されました。

児童たちは、ついて、まるめて、食べて、とても良い体験が出来たようです。

ご協力いただいた郷づくりやボランティアの皆さん、楽しかったですね、ご苦労様でした。 [...]

2025年12月1日上西郷防災計画災害時の「安否確認」訓練は、全市一斉防災訓練の必須訓練として毎年自治会毎に実施しています。

しかし大きな地震など、急な災害での安否確認は取れ難い場合も想定されます。

そこで、スマホを活用した安否確認の仕組み「良かったネット」を立ち上げ、しばらくの間 試験運用をすることにしました。

下記の資料を参考にしながら、安否確認の練習をして、もしもの時に備えましょう。

[...]

2025年11月12日郷育カレッジ好天に恵まれ、内殿の歴史と文化を訪ねました。

上西郷小学校で「シンボルツリーの大楠」や「へいわのくすのき」、文部省督学官文学士 八波 則吉翁胸像を見て、日吉宮へ。

樹齢500年を超える大銀杏のご神木を眺め、内殿公民館で村井様から往時の暮らしについて話をしていただき、貴重な国語読本などの資料を拝見しました。 [...]

2025年11月12日郷づくり活動11月8日(土) 福津市全市一斉防災訓練の一環として、各自治会での必須訓練(組ごとに安否確認、報告連絡訓練)の後、上西郷小学校の避難訓練、防災学習、引き渡し訓練が終了した 10時30分~12時まで、上西郷小学校の校庭で 地域の皆さんと一緒に「上西郷防災フェスタ」(任意訓練)を開催しました。

福津市や社会福祉協議会などの協力をいただき、地域の防災力向上を目指し、楽しく防災を学び考えるイベントが実現出来て、「備える」「逃げる」「助け合う」の上西郷防災スローガンの理解が進んだと思います。

ご協力いただいた団体や、参加された自治会や保護者の皆さん、スタッフとして活動された郷づくりやボランティアの皆さん、本当に ありがとうございました。

[...]

2025年11月11日コミュニティースクール上西郷小学校と家庭や地域の方々が交流する「ふれあいまつり」が盛大に開催されました。

1~2年生・3~4年生・5~6年生の 元気あふれる発表は圧巻、キッチンカーや売店が出て 校庭はとても賑やかでした。

給食の後はワークショップの開講です。

郷づくりからは4つのワークショップを開講し、児童のみなさんは熱心に取り組み、素敵な作品が出来ていました。

郷づくりの 黒豚肉まんも 大好評! 売り切れてしまいました。 [...]

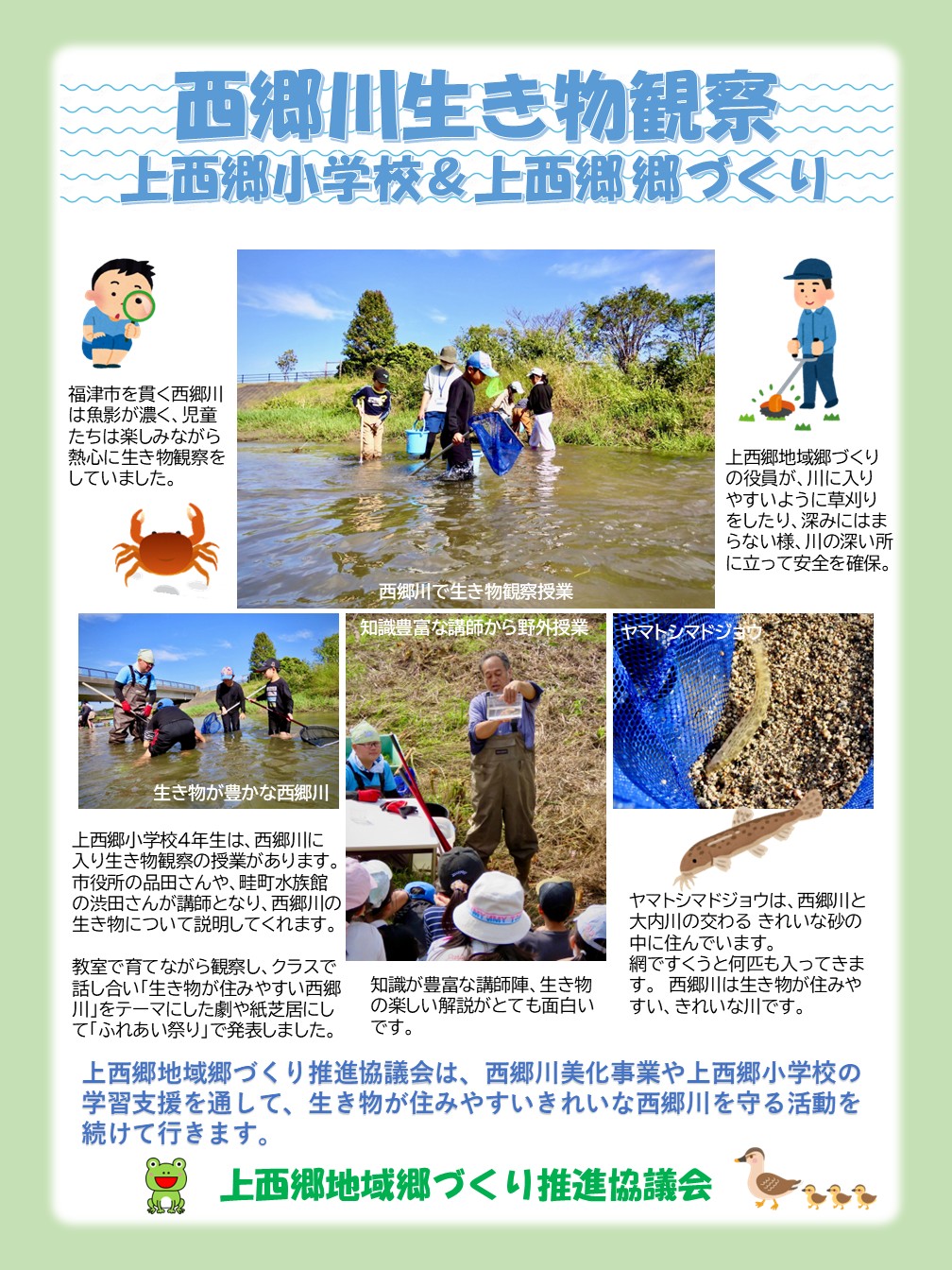

2025年10月29日上西郷小学校の活動支援上西郷小学校の西郷川生き物観察の授業があり、上西郷地域郷づくりは 草刈り~川原の整地、児童の安全確保の見守りなどのお手伝いを担当。

肌寒い天候でしたが、児童は元気いっぱいに西郷川で楽しく生き物観察ができたようです。 [...]

2025年10月20日上西郷小学校の活動支援上西郷小学校4年生は、毎年この頃に水門が下がるのを待って、西郷川の生き物観察授業をします。

郷づくりの役員の方々が草刈りと学習の場を整備していますが、8月豪雨で土砂の堆積が厚く、児童が川に降りやすいように鍬を入れました。

10月28日は楽しく安全に生き物観察が出来る様に、役員の方々が見守りをします。 [...]

2025年10月15日西郷川環境美化事業10月12日(日)早朝7時から上西郷地域の自治会有志、上西郷地域郷づくり推進協議会役員、市役所職員有志など約90名が集合して、西郷川美化事業の草刈り・清掃が行われました。

西郷川両岸には8月豪雨の爪痕である災害ごみが残っており、歩道に集積し清掃活動も行いました。

事故もなく無事に終了し、とてもきれいになりました。

参加された皆様、ご苦労様でした。ありがとうございます。 [...]

2025年9月22日上西郷小学校の活動支援 / 西郷川環境美化事業第20回環境フォーラム in ふくつ に、上西郷地域郷づくり推進協議会の「西郷川美化事業」&「上西郷小学校の西郷川生き物学習支援」の様子をパネル展示しました。 [...]

2025年9月16日コミュニティースクール2025年度は 夏休みに入りチャレンジスクール絵画教室を開催して、「上西郷の好きな風景や物を描こう! 」をキャッチフレーズに、131作品の応募がありました。

いずれも審査員泣かせの力作ぞろいで、画力の向上には目を見張るものがあります。

24日に表彰式の後、上西郷交流センターで24日~26日まで作品展が開催されます。

どうぞ ご覧下さい。 [...]

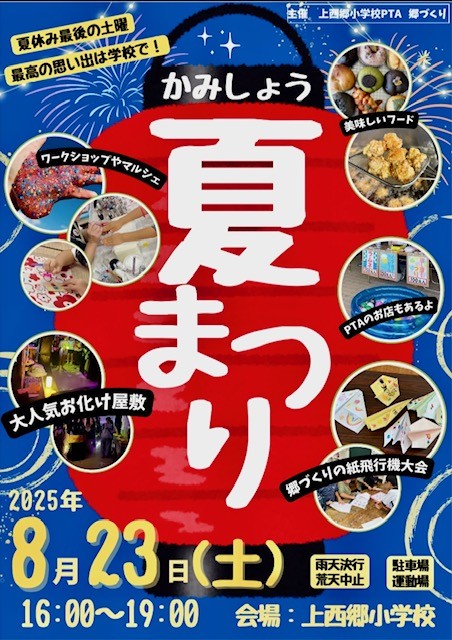

2025年8月25日コミュニティースクール / 部会の事業活動夏休みの思い出作りにしようと、PTAと上西郷地域郷づくり、上小が準備をしてきた「上小 夏祭り」を開催!

ご家族連れで多くの皆さんが来場されました。

たくさんのボランティアが出店や出し物を準備して夏祭りに協力し、おかげで大盛況でした。

PTAの「お化け屋敷」は大人気、上西郷地域郷づくりは子育て支援部会が「紙飛行機大会」を開催し、たくさんのご家族が参加されました。 [...]

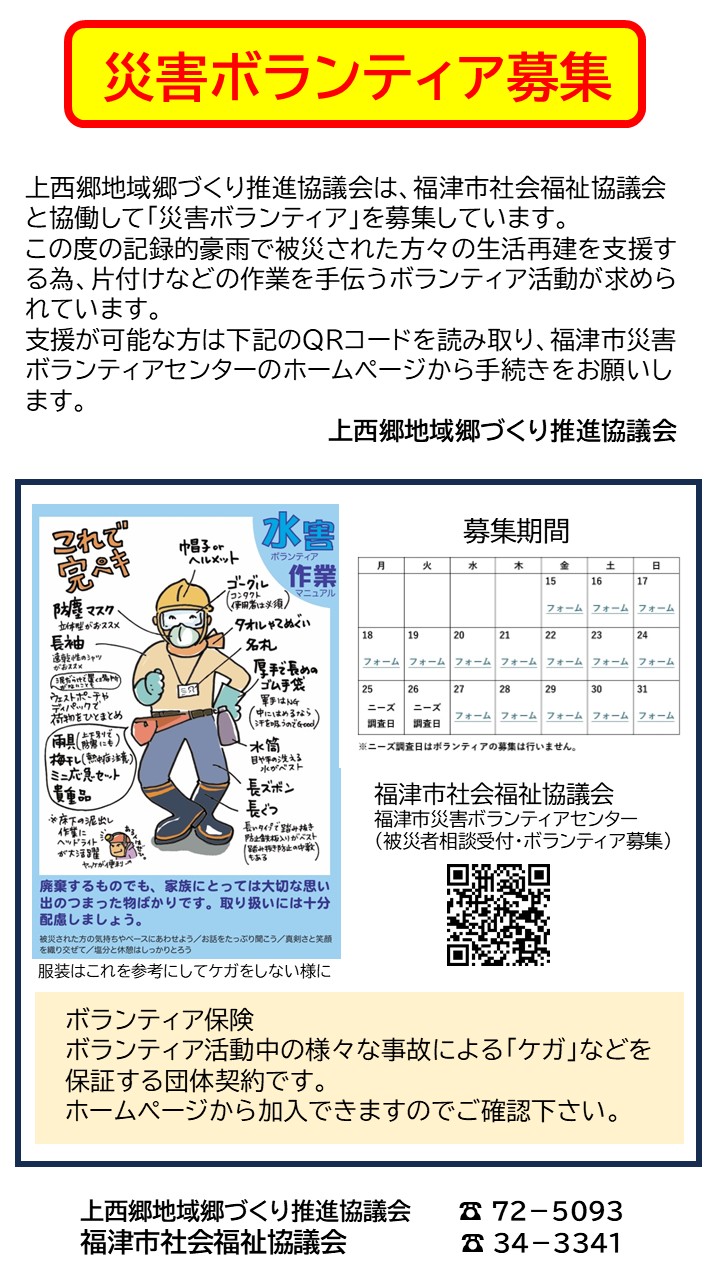

2025年8月24日災害復旧支援(共助)福津市災害ボランティアセンター、九援隊、地域有志の方々 で、ボランティア活動が進んでいます。

猛暑の中、ありがとうございます。

生活再建は未だこれからで、社会福祉協議会を窓口として、地域の支援活動は当分必要だと思います。

共助の精神で助け合い、生活再建を支えて行きましょう。 [...]

2025年8月20日災害復旧支援(共助)福津市災害ボランティアセンターでは8月31日まで「災害ボランティア」を募集しています。

上西郷地域郷づくりは協働して、被災された方々の生活再建を支援するボランティア活動に協力しています。 [...]

2025年8月19日地域の盆踊り記録的豪雨が上西郷地域を襲いましたが、本木区、内殿区、上西郷区で8月13日夕刻から 盆踊り が開催されました。

上西郷地域の伝統的な行事です。 持続可能な地域の文化として、末永く大切にしたいですね。

[...]

2025年8月18日コミュニティースクール / 上西郷小学校の活動支援上西郷地域が豪雨災害に見舞われ、被災者の皆様には衷心よりお見舞い申し上げます。

夏休み期間中のイベントとして、上西郷小学校の児童が楽しみにしている「かみしょう夏祭り」を開催することになりました。

8月23日(土)16時~19時 上西郷小学校で開催、皆さま どうぞおそろいでお出で下さい。 [...]

2025年8月18日災害復旧支援(共助)記録的豪雨が福岡県下を襲い、上西郷地域は西郷川支流が氾濫して大きな被害が出ました。

被災された方々には、衷心よりお見舞い申し上げます。

8/12 上西郷地域郷づくり推進協議会の役員が集まり豪雨被害の対応を協議後、被害状況を視察し、8/13 大内川氾濫被害の大きい内殿地区、8/14 本木川氾濫で大きな被害が出た 畦町地区、8/15 内殿地区で支援のボランティア活動を行いました。

現在、被災者支援に関する各種制度の早期適応や被災者への支援説明等、福津市役所へ要望を提出すべく 動いています。

[...]

2025年8月15日災害復旧支援(共助)この度の記録的豪雨災害で、被災された方々へ 衷心よりお見舞い申し上げます。

上西郷地域郷づくり推進協議会は、福津市社会福祉協議会と協働して復旧支援にあたらせていただきます。

①被災情報を社協に集約し ②郷づくり役員以下 部会員や一般の有志が社協にボランティア登録をし

③社協の被災者対応の依頼に基づき、支援活動に協力します。

◎上西郷郷づくりがボランティアの募集受付窓口となり、社協にボランティア登録をしますので、社協の窓口

と併せ宜しくお願い致します。

◎片付けのお手伝い等を「福津市社会福祉協議会」に依頼することができますので、お困りの方はご相談されて

下さい。 ☎ 0940-34-3341 [...]

2025年8月12日上西郷郷づくり交流センター福岡県に線状降水帯が発生した影響で、福津市を豪雨が襲い 上西郷地域にも大きな被害が出ています。

本木川が大道橋付近で氾濫して、セブンイレブン方向、西郷川方向、住宅地の道へと3方向に激流が流れ込み、

避難行動中の2名が西郷川に流されました。

現在、警察などが捜索中です。

上西郷交流センターには現在 数名の方が避難しておられます。

福津市役所は本日閉庁して災害対応に注力、各郷づくりも 避難所対応を除き 閉館です。 [...]

2025年8月6日上西郷郷づくり交流センター例年実施している、交流センター避難誘導訓練を実施しました。

火災発生の想定で。来館者を館外に誘導し、消火器による消火活動(ピノキオ)や消防署への通知、来館者の安全確認など、決められた手順を確認しながら実施しました。 [...]

2025年7月23日上西郷小学校の活動支援絵画教室に続き 学習教室を開催、本日も中学生と一般のボランティアの方々に参加していただきました。

低学年は児童二人に対し一人のボランティアが担当し、皆さん和やかに学習していました。

夏休みの上西郷小学校恒例行事です。

次は、8月23日に 学校とPTA、郷づくりが共催する「夏祭り」があります。 [...]

じんごうひがし

2026年2月20日イベント申込みは不要です。みんな食べに来てね!

【開催日】3月29日(日)

【受付時間】11:30~12:30

※食事は13時半までできますが、料理がなくなり次第終了です

【場所】神興東小学校 2階家庭科室と1階和室

【食事代】大人(高校生以上)200円・小中学生100円・幼児無料

【献立】キーマカレー、季節の野菜添え、フルーツゼリー

駐車場に限りがありますので、なるべく徒歩でお越しください

お茶や飲み物は水筒などで各自持参をお願いします

※詳細については、下記の関連ファイルに回覧チラシを添付しております [...]

2026年2月20日イベントあそびにおいでよ!やりたいことをやってみよう♪

ビー玉ころがし、お絵かき、段ボールで草スキーなど。

【日時】3月15日(日) 10時~4時

【場所】若木台4号公園(若木台幼稚園横)

時間内ならいつ来て・いつ帰ってもOK!

小学生は一人で来てOK!

※雨天中止

※未就学児は必ず保護者同伴でお願いします

※下記、関連ファイルにチラシを添付しております [...]

2026年2月20日イベント気軽に遊びにきてください♪

0歳から就学前のお子さんとママがのんびりゆったり遊べておしゃべりできる子育てサロンを毎月開催しています。

赤ちゃんや子ども達がじっくり遊べる発達に応じた木のおもちゃや絵本、ママがほっと一息つけるドリンクコーナーも用意してお待ちしています。

気軽に遊びに来てください

【日時】

●令和8年 3月4日(水)10時~12時

●令和8年 4月1日(水)10時~12時

●令和8年 5月13日(水)10時~12時

【場所】ふれあいじんとう

※日程が変更になる場合はHPにてお知らせします [...]

2026年2月20日イベント夢農場の場所が変わりました!

【日 時】令和8年3月1日(日)作業開始 午前9時

【参加料】 無料

【服 装】 農作業ができる服装(帽子・手袋等)

【駐車場】 野球場前の駐車場をご利用ください。「新夢農場」まで歩いて4~5分です。

【申込み】 当日、現地で受付します。

【体調管理】 体調管理は参加者で準備し、対応して下さい。

【問合せ】 43-1421

【場 所】 新夢農場(久末区 若八幡神社入口横)下図参照下さい。

🏳「郷づくり、のぼり旗」あり

天候に左右されますので、中止等は当日現地でご確認ください!

6月のじゃが芋掘りを楽しみに、ご参加をお待ちしています。 [...]

2026年2月20日イベント3月は開催日程にご注意ください!

誰でもできる簡単なヨガです!

和気あいあい楽しく開催しています♪

インストラクターは若木台在住の石橋京子先生です✿

【開催日】3月6日(金)、3月17日(火)

【時間】①10:00~11:30 ②13:30~15:00

【場所】ふれあいじんとう

【参加費】1回500円

【持ち物】ヨガマット(貸出可)、タオル、飲み物

❀・・・❀・・・❀・・・❀・・・❀・・・❀・・・❀

サークル代表 石橋 京子/090-1195-7313 [...]

2026年1月27日活動報告

3号線の若木台交差点のローソン前の花壇に花を植えました🌼

1月24日、国道3号線の若木台交差点ローソン前の花壇に、九州緑化建設のご厚意で、

100本強のパンジーを一緒に植えました😊

[...]

2026年1月27日イベント見学だけでも気軽にお越しください!

みんなで麻雀や囲碁、将棋、トランプやオセロを楽しみましょう♪

脳トレにもなりますよ!初心者の方もお気軽にご参加ください

おしゃべりするだけの参加でもOKですよ

【日時】

●令和8年2月12日、26日(木) 午後1時30分~3時30分

●令和8年3月12日、26日(木) 午後1時30分~3時30分

●令和8年4月9日、23日(木) 午後1時30分~3時30分

【会場】ふれあいじんとう

【参加費】100円(当日徴収) [...]

2026年1月21日活動報告清掃活動のゴミ拾いを1月17日(土)8時から行いました

国道3号線の若木台交差点のローソン前に集合し、交差点を拠点に3号線の上下線(1Km)の両側の歩道、合計4Kmのゴミ拾いを行いました。

約1時間の清掃活動でした。

次回は4月です

参加してみませんか、ゴミ袋とトングは環境・景観部会が準備しています

[...]

2025年12月26日事務局より福がたくさん舞い込んできそうなニコニコ笑顔の門松です✨

今年も環境・景観部会長の野田さんと本部を中心に楽しく作成しました

小学校の昇降口にも飾っています🎍

昨年好評だったミニ門松も作りましたよ😊

[...]

2025年12月12日活動報告LINEの使い方を楽しく学びました♪

毎年開催しているスマホ講座、今回はLINEについて学びました。

19名の参加者は熱心に話を聞き、スマホの使い方を楽しく学んでいました。

[...]

2025年12月12日活動報告つきたてのお餅をみんなで楽しく食べました!

6年ぶりの開催で、たくさんの方が来られました。

雑煮のほか、あんもち、きなこもちもありましたよ。

約400食用意した雑煮も完食です。

[...]

2025年11月28日つぶやきこんにちわ

神興東小学校の2年生(10人2グループ)が

郷づくりを訪問してくれました

文化部会と子育て支援部会について

いろいろな質問が出ていましたよ

初めて郷づくり交流センターに来た子もいたのかな

また来てね!

~11月28日(金)~ [...]

2025年11月28日つぶやきこんにちわ

毎日寒いですが、皆さん元気に過ごしていますか?

寒さに負けず元気いっぱいの

若木台幼稚園の年長組さんが訪問してくださいました😊

勤労感謝の日ということで、お花とカレンダーの贈り物をいただきました!

いつもかわいい笑顔をありがとう❤

みんな風邪ひかないようにね!

~11月26日(水)~ [...]

2025年11月21日活動報告▲決勝戦の様子

『第2回 郷づくりソフトボール大会』を開催しました!

【開催日時】11月16日(日)

【開催場所】福津市総合運動公園なまずの郷

【大会成績】

↓ここをクリック

ソフトボール大会結果

【優勝】 若木台3区自治会チーム

【準優勝】若木台4区自治会チーム

【試合の様子】

あけぼの区自治会Aチーム・若木台2区自治会チーム

あけぼの区自治会Cチーム・若木台5区自治会チーム

あけぼの区自治会Bチーム・若木台6区自治会チーム

久末区自治会チーム・桜川区自治会チーム

関連ファイル [...]

2025年11月19日活動報告 6月、東福間駅若木台口のプランターに花を植えましたが、夏の猛暑で徐々にプランターの数が減って、寂しくなりました。

11月15日(土)、郷づくり交流センターでパンジー、ビオラ、金魚草をそれぞれ30本を30個のプランターに植え、駅前に運びました。

既に置いているマリーゴールド、サンパチェスにより、通路が少し賑やかになりました♩ [...]

2025年11月13日つぶやきこんにちわ

小学校3年生の子供たちが

夏休み前に持って来てくれたお花が

今も元気に咲いています✿

子供たちは毎日、当番で水をあげてお手入れをしてくれています

寒くなってきましたが、お花を見ると温かい気持ちになります

いつもありがとう❤

~11月11日(火)~ [...]

2025年11月13日活動報告10月25日(土)に虹のかけ橋じんとう祭を開催しました!

ステージ発表や体験コーナーなど、ぎゅっと詰まった楽しい1日となりました

約1500名の参加があり大盛り上がりでした!

↑体験コーナーの様子

学校、PTA、郷づくりが一緒になって笑顔あふれる大成功の文化祭でした!!

ご協力いただきました皆さま、ありがとうございました [...]

2025年10月21日お知らせ清掃活動のゴミ拾いを10月18日(土)8時から行いました

国道3号線の若木台交差点のローソン前に集合し、交差点を拠点に3号線の上下線(1Km)の両側の歩道、合計4Kmのゴミ拾いを行いました

約1時間の清掃活動でした

今回はゴミの量が多く、10袋ありました

次回は来年1月です

参加してみませんか、ゴミ袋とトングは環境・景観部会が準備しています [...]

2025年9月30日活動報告9月28日 クワイアカフェ スペシャルコンサートが開催されました!

出演者のさえきまゆこさんは、劇団四季の俳優をされていたので、有名なミュージカルソング(人魚〜.ライオン〜.美女と〜.マイフェア〜.アンコールで猫物語の〜)などを熱唱され、観客からはブラボーの掛け声と大きな拍手で下は3才から園児、小学生、中学生、80才の高齢の方まで満席の状態でした。

劇団四季での練習の厳しさの話しなど、体験のお話しも聞けあっというまの70分でした。

[...]

2025年9月24日活動報告イオンモール福津で9月20日(土)に環境フォーラムが開催されました!

今年も環境・景観部会の活動パネルを出展しました!

今回は1階センターコートでの展示で、多くの方が足を止めてくださいました

環境・景観部会の活動内容とさつま芋、そばの実、ひまわりの種を展示しました

手に取ってみたり、ひまわりの種を嬉しそうに持ち帰られる方々もいましたよ [...]

2025年8月6日つぶやきこんにちわ

第45回『若木台夏まつり』に郷づくり事務局で出店しました

今年は、射的とスーパーボールすくいをしました🎯

どちらも子供たちに大人気でした

今年の来場者数は約2000人❕

オープニングは神興東小学校4年生によるソーラン節、そして号砲花火🎆

その後は恒例の学楽游太鼓、盆踊り…みんなで若木台音頭を踊りました

他にもキッチンカーやキッズダンス、抽選会など会場は大盛り上がりでしたよ😊

~8月2日(土)~ [...]

2025年7月22日活動報告清掃活動のゴミ拾いを7月19日(土)8時から行いました!

国道3号線の若木台交差点のローソン前に集合し、交差点を拠点に

3号線の上下線(1㎞)の両側の歩道、合計4㎞のゴミ拾いを行いました。

約1時間の清掃活動でした。

※次回は10月です!

参加してみませんか?ゴミ袋とトングは環境・景観部会が準備しています😊 [...]

2025年6月25日活動報告長雨で再延期した、じゃが芋掘りを6月22日(日)8時から掘りました♪

3月2日に植えた、じゃが芋の収穫を6月9日(日)に計画しましたが、天候不良で2度延期し

やっと掘ることができました!

2度の延期にも関わらず20数名の参加がありました。今年度はメークインだけですが、豊作でした😊

毎回ですが、掘った芋は参加者に格安で販売しました。たくさん購入される方がおられました。

一部は2か所の施設に持って行きました。 [...]

2025年6月25日活動報告6月21日(土) 、東福間若木台口に置いているプランターの

花の植替えを郷づくり交流センターでおこない、駅前に運びました。

植替えた60本ほどのマリーゴールド、マツバボタンを加え、すでに

置いているポーチュラカ、サンパチェンスにより、通路が賑やかになりました。

[...]

2025年6月18日活動報告文化部会主催のZUMBA 楽しく開催しました♪

ZUMBAは南米コロンビアが発祥なのでリズムはマンボ・ルンバや

POPSなど様々なリズムで楽しく踊ります。

6月16日に新しく2名の方が初参加、汗を流されて踊っていらっしゃいました。

未経験の方も楽しく、すぐに踊れます。是非参加してみて下さい。いい汗流せます。

基本毎月第1月曜と第3月曜日の開催です。詳細はカレンダーで確認して下さい。 [...]

2025年6月13日つぶやきこんにちわ♪

先日、小学校3年生の授業、総合学習での取り組みの一環で

子ども達と環境景観部会がいっしょに花植えをおこないました🌼

学校の校門前に並べて、交流センターにも届けてくれました♪

きれいに咲いています😊

~6月13日(金)~

[...]

2025年5月29日活動報告環境・景観部会主催の農業体験の報告です

その後、福間津屋崎子ども劇場、神興東小学校のアンビシャス広場の児童も、それぞれ、芋苗を植えました。

今後は、7月~8月に【つる返し】の作業を行います

※【つる返し】さつま芋を植えて、2ヶ月ほどになるとツルが伸びツルの節から不定根が養分や水分を求めて地中へ入っていきます。

芋を大きく育てるため、ツルを持ち上げて地中に入った不定根を抜きます。

さつま芋掘りは10月19日(日)の予定です。

収穫時期がきたら、回覧用チラシの配布、神興東郷づくりのHPに掲載いたします!

収穫を楽しみに、ぜひご参加下さい。 [...]

ふくまみなみ

2026年2月7日イベント公民館めぐり&ウォーキング大会のお知らせ

3月7日(土)に公民館めぐり&クリーンウォーキング大会を開催します。

6つの公民館を巡る約5キロのコースを、ゴミ拾いをしながら楽しく歩きませんか。

自分のペースで大丈夫。久しぶりの運動の方も大歓迎です。

健康づくりと気分転換に、ぜひお気軽にご参加ください。

集合場所・ゴール 福間南小学校

日程・時間

日程 :3月7日(土)

受付 :8時30分~

開会式 :9時00分~

スタート:9時20分(予定)

ゴール締切:11時30分

その他

スタート前に、軍手とビニール袋を配布します。

ゴール後、参加賞を準備しています。

雨天の場合は中止とし、前日の午後3時に開催の可否を決定します。 [...]

2026年1月26日その他大人気の歌声喫茶が1月29日(木)に開催されます!

音楽に合わせて、懐かしい歌をみんなで一緒に歌いましょう。

「久しぶりに歌いたい」「聴くだけでも楽しみたい」という方も大歓迎です。

歌を歌って、クイズで脳トレをして、池田さんのお話で笑って、

心も体もリフレッシュできるひとときを楽しみませんか。

どうぞお気軽ご参加ください。

初めての方、お1人参加も大歓迎です。お待ちしています!

[...]

2024年10月15日お知らせ10月27日に開催予定だった「南しょっとフェスタ」は、衆議院選挙投票日と重なり

残念ではありますが中止とさせていただきます。(小学校の体育館が使用できないため)

[...]

2024年8月27日お知らせ*9月の歌声喫茶について*

広報誌「なんしょっと」に掲載されていませんでしたが、

9月の歌声喫茶は9月12日(木)10時から開催いたします。

ふるってご参加ください。

お待ちしています!

[...]

2023年8月8日お知らせお知らせ!

台風の影響が考えられるため、下記のイベントは中止とさせていただきます。皆様、お気をつけてお過ごしください。

8月9日(水) カラオケ同好会

8月10日(木) 歌声喫茶 [...]

2023年7月21日お知らせ広報誌「南しょっと」7/15発行(150号)の8月行事予定の中に、8日(火)子育てサロン「南しょっと」と記載されていますが、8月の子育てサロン「南しょっと」は中止となっております。

申し訳ございません。お間違いのないようお気をつけくださいませ。 [...]

2023年5月26日イベントふれあいコンサートを開催します。

4本のサックスが奏でる素敵な四重奏を、是非体感されて下さい。

皆様のお出でを心よりお待ちいたしております!

開催地 : 南しょっとセンター

時間 : 10:00~11:30

料金 : 無料

SCAN0016 [...]

2022年12月16日お知らせ1月の広報誌の行事予定において、「環境景観部会」・「環境景観部会清掃活動」が1月7日(土)と掲載されていますが、正しくは1月14日(土)でした。申し訳ございません。

お間違えのないよう、よろしくお願いいたします。 [...]

2022年11月1日イベントスマホ講座参加者募集!

今回は、スマートフォンのステップアップ講座を開催します。

ラインの使い方をメインにした講習会となりますので、

興味のある方は、是非ご参加ください。

お待ちしています!

日程 : 12月7日(水)

時間 : 13:30~15:30

場所 : 南しょっとセンター

定員 : 20名(先着順) [...]

2022年10月18日イベント「落語&コンサート」開催のご案内

日程 : 11月14日(月)

時間 : 10:00~11:30

場所 : 南しょっとセンター

入場 : 無料 事前の申し込みは不要です

内容 : 六松亭苦笑さんによる落語

スマイルカルテットの皆さんによるサックス4重奏

皆さんのご来場をおまちしています! [...]

2022年8月16日お知らせマイナンバーカード申請出張窓口が開設されます。

日時 : 8月17日(水) 10時~16時

場所 : 南しょっとセンター

カード作成を検討されている方は、是非お越しください。 [...]

2022年8月9日お知らせコロナ感染拡大により、8月18日(木)に予定しておりました歌声喫茶を中止とさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 [...]

2022年5月27日お知らせ地域内で飼い犬の糞の放置をしないための環境意識の啓発と、子供たちを守るための声掛けや見守り活動(犯罪抑制防止効果)を目指して、「わんわんパトロール」入会の皆様にエチケットバックを進呈しています。

各公民館や南しょっとセンターで簡単な登録をしていただくと、エチケットバックと会員の趣旨書をお渡しします。 [...]

2022年5月27日お知らせ新型コロナウィルス感染予防のために、家に閉じこもる事が増え、気分がスッキリせずにストレスが溜まったり体力が落ちたりしていませんか。そこで、戸外の新鮮な空気のもとで、ストレス解消・気分転換・体力づくり・健康増進・認知症予防が期待できるウォーキングチャレンジシップを企画しました。

いつでも、だれでも、気軽にマイペースで参加できますので是非会員登録を!! [...]

2022年5月27日イベント南しょっとセンターにて「サックス演奏」と「歌」のコンサートを開催します。

日時:令和4年6月23日(木)

時間:13:30~15:00

場所:南しょっとセンター(福間南小学校正門前)

*無料のコンサートです。皆様のご参加をお待ちしています。 [...]

.jpg)

-e1645598239408-300x300.jpg)